DURABILITE DES PRATIQUES AGRICOLES

12 février 2018

Rédacteurs :

Daniel BLOC

Hubert BOUCHET

Bernard CURE

Bernard GAILLARD

Virginie LAFFON

Gilles LAUDREN

Joseph MARCHADIER

Alain MOUREAUD

Jean PAVIOT

Jean Paul PREVOT

Dossier coordonné par Bernard CURE

Le document suivant existe également sous forme de diaporama.

Sommaire

Préambule

1. La durabilité : définition, approches et interprétations

1.1. Définition et application à l’environnement naturel

1.2. La durabilité : une pluralité d’approches et d’interprétations

1.3. La durabilité : vue par les producteurs agricoles vs consommateurs

1.4. Durabilité et productivité

Encadré 1

: Durabilité et surfaces consacrées à l’agriculture – Evolution de la forêt française depuis le 19ème siècle

Encadré 2

: Durabilité et économie

2. Energie et durabilité de l’agriculture

2.1. Des énergies plus rares et plus chères ?

2.2. Energies renouvelables, un atout ?

2.3. Energies agricoles renouvelables mais non intermittentes

2.3.1. Biocarburants

2.3.2. Méthanisation

2.4. Réduire la consommation d’énergie des exploitations agricoles

2.5. Maîtriser les gaz à effet de serre (GES)

2.5.1 Stratégies d’atténuation

2.5.2 Stratégies de séquestration

2.5.3 Stratégie d’adaptation

2.6. Conclusions

3. Le sol : un des éléments patrimonial clé de la durabilité

3.1. Préambule et définitions

3.2. En agriculture la durabilité des techniques culturales n’a jamais existé

3.3. Les sols agricoles se sont formés il y a très longtemps et sont toujours en évolution.

3.4. Le plus grand danger pour les sols : leur « artificialisation » liée au contexte socio-économique

3.5. Le second risque pour le sol est celui de l’érosion.

3.6. Le tassement des sols peut engendrer des baisses de fertilité

3.7. L’assimilation des éléments minéraux dans la solution du sol provoque inexorablement une lente acidification des sols.

3.8. Les teneurs en éléments minéraux des sols ont régulièrement augmenté au cours de la seconde partie du XXème siècle

3.9. La pollution des sols peut être localement préoccupante au niveau de la parcelle

3.10. Le travail du sol trouve son origine dans la domestication des plantes

3.11. Les objectifs du labour sont multiples et s’appuient sur le climat pour la fonction d’ameublissement.

3.12. La vie biologique qui découle du développement des plantes contribue à la fertilité des sols.

3.13. Les plantes peuvent s’enraciner bien au-delà de la zone travaillée du sol.

3.14. Les rendements élevés ne réduisent pas la fertilité des sols, au contraire ils tendent à l’améliorer.

3.15. La simplification des rotations

3.16. La gestion des bords de parcelles

3.17. Indicateurs de la durabilité des sols ?

3.18. Les teneurs en éléments minéraux des sols ont régulièrement augmenté au cours de la seconde partie du XXème siècle en France dans les zones de grandes cultures.

4. La gestion de l’eau pour l’irrigation procède-t-elle d’une démarche durable ?

4.1. Les enjeux

4.1.1. Exemple du bassin versant de la Charente

4.1.2. Exemple de la nappe de Beauce

4.2. Moyens mis en œuvre pour assurer la durabilité

4.2.1. Gestion collective

4.2.2. Echelle individuelle

4.3. La gestion de l’eau pour l’irrigation est-elle durable ?

4.3.1. Des ressources bien supérieures aux besoins.

4.3.2. La durabilité des prélèvements dépend du type de ressources

4.3.3. Une volonté commune des différents utilisateurs

4.3.4. Des progrès significatifs et constants dans la gestion de l’eau au niveau individuel.

4.3.5. Mais l’irrigation est coûteuse en énergie

4.4. Conclusion : les défis à venir

Encadré 3: Eaux supericielles et eaux profondes

Encadré 4

: Une France qui s'assèche

5. Les pesticides : incontournables dans la nécessaire protection des cultures

5.1. Pas de durabilité sans protection des cultures

Encadré 5

: l’utilisation des biopesticides est-elle plus durable ?

5.2. De la protection raisonnée à la protection intégrée

5.2.1. La rotation des cultures

5.2.2. Labour, travail superficiel ou non travail du sol ?

5.2.3. L’agriculture de conservation

5.2.4. La gestion de résistances

5.3. Le biocontrôle

5.3.1. Une tentative de définition

5.3.2. Les différents outils du biocontrôle

5.3.3. Espoirs et freins du biocontrôle

5.3.4. Le biocontrôle, un mariage de raison avec les outils conventionnels

Encadré 6

: les produits de protection des plantes de demain

5.4. L’indispensable levier génétique pour une durabilité de tous les systèmes de production

5.4.1. La création de variétés résistantes au parasitisme, arme n°1 du biocontrôle

5.4.2. Des OGM partout dans le monde, mais pas en France

5.4.3. Les NBT (New Breeding Techniques), l’« Edition de gènes » et le système CRISPR/Cas9

Encadré 7

: une question de réglementation cruciale pour les agriculteurs

5.5. Conclusion : Pas de durabilité ni de protection des cultures efficace sans une utilisation diversifiée et

simultanée de tous les moyens de lutte

Encadré 8

: biodiversité et durabilité

Encadré 9

: Désinformation complète du grand public par la presse

Préambule

Avant que l’on ne parle de durabilité, c’est la disponibilité qui préoccupait nos anciens. La nature parcimonieuse mobilisait toute leur énergie pour récolter ce qu’elle produisait. Il n’était pas question de durabilité, mais de lutte pour ne pas manquer.

« A cheval donné, on ne regarde pas la dent ». Cette maxime caractérise la posture induite par la situation alors dominée par le risque de manquer.

De surcroît, le règne de la cueillette directe de ce que la nature octroyait imposait une passivité causée par la stabilité ancestrale des rendements. Le concept de durabilité n’avait pas lieu d’être dès lors que la production était sous l’empire de l’aléatoire.

Les derniers siècles ont vu rebattre les cartes. Le risque de manquer s’est estompé à la faveur de l’explosion des capacités productives, caractérisée par une meilleure maîtrise des techniques de production. Celles-ci sont progressivement passées sous l’empire de la connaissance scientifique assurant une maîtrise croissante des facteurs de production, par le recul de l’aléatoire.

La fin de la faim s’est accompagnée de la rupture du lien direct et ancestral entre le producteur et le consommateur. Désormais, ce lien n’est plus direct et la confiance qui allait de soi a fait place à une défiance justiciable de comportements protecteurs. Le double principe de la durabilité et de la précaution procède de ces comportements.

La précaution a pris place dans la constitution de la République. Le large spectre que couvre le terme en fait la fortune. Il nourrit la polémique dès lors qu’il peut être invoqué sans vergogne, ni retenue. Alimenté du seul ressenti, le principe de précaution peut avoir des effets délétères qu’un souci de discernement minimal disqualifierait.

Pareillement polysémique, le terme de durabilité se traduit dans toutes les acceptions. Au dictionnaire, les antonymes de durabilité répertoriés sont au nombre de deux : volatilité, instabilité tandis que les synonymes, eux, sont six : pérennité, viabilité, continuité, permanence, longévité, constance.

A l’instar du principe de précaution, l’exigence de durabilité peut être quasi universellement invoquée. L’inventivité croissante de l’homme ne cesse de produire du nouveau, posant la question du sens de la durabilité.

C’est parce que le ressenti l’emporte souvent sur le discernement qu’il importe d’éclairer les tenants et aboutissants des pratiques agricoles à la lumière des exigences contemporaines de durabilité

1. LA DURABILITE : DEFINITION, APPROCHES, INTERPRETATIONS…

|

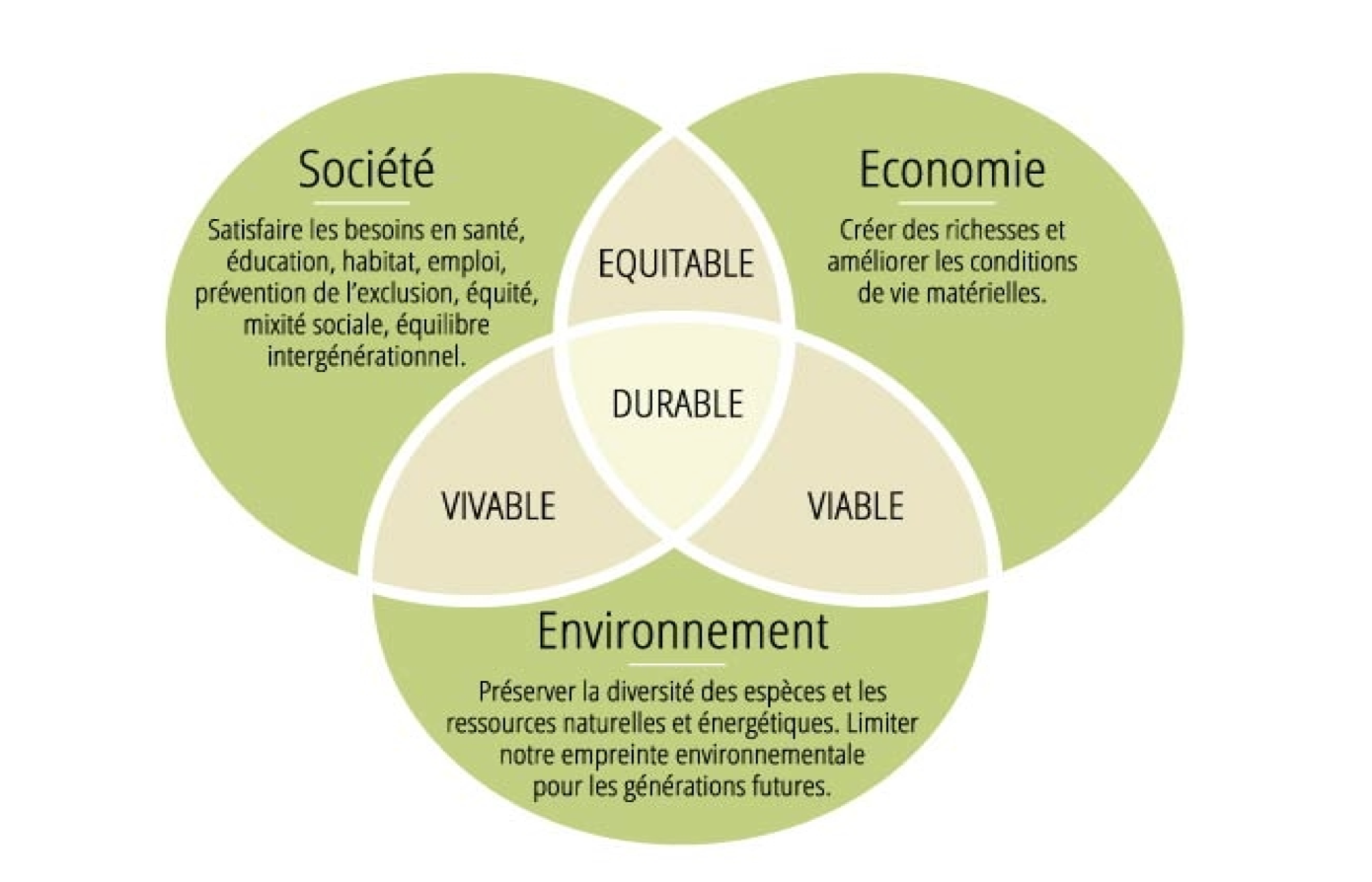

Résumé Le souci que les sociétés humaines portent à la pérennité des ressources naturelles a pris une ampleur inconnue jusqu’à présent. La notion de durabilité, conjointement à celle de « développement durable » auquel elle est associée, a envahi le paysage. Dans son acceptation la plus répandue, la durabilité – certains lui préfèrent le terme de soutenabilité (de l’anglais sustainability) - est définie comme un développement s’appuyant sur trois piliers distincts : environnement, société et économie. Pour être « durable », le développement doit rechercher un équilibre entre ces trois sphères. Force est de constater que la façon de définir et d’appréhender le développement durable ne fait pas l’unanimité, certains privilégiant l’une de ces dimensions par rapport aux autres. Qu’en est-il dans le domaine agricole ? Une étude internationale, portant sur la vision de l’agriculture durable par les agriculteurs et les consommateurs, montre que ces deux groupes ne la conçoivent pas de la même façon. Si tous se déclarent préoccupés par la question, ils témoignent d’une compréhension bien différente de la notion d’agriculture durable. Alors que les agriculteurs envisagent la durabilité de façon pragmatique, comme une question multidimensionnelle, dépendante d’éléments concrets, les consommateurs la définissent dans un contexte principalement environnemental. Cette différence de vision s’explique en partie du fait que les consommateurs ont perdu les liens qu’ils entretenaient avec l’univers agricole dont ils n’ont plus qu’une appréhension déformée et réductrice. En revanche, la fonction nourricière de l’agriculture fait l’objet, quant à elle, d’une vision partagée par les deux groupes. Si, comme le prévoient les projections démographiques, la planète est appelée à nourrir 9 milliards d’individus en 2050, ce n’est qu’en conjuguant productivité et durabilité que ce challenge pourra être atteint ; l’augmentation de la productivité dans les pays développés reposant principalement sur l’innovation. Enfin, toute réflexion sur la durabilité des systèmes agricoles doit tenir compte de l’impact du contexte économique, notamment de la PAC actuelle et à venir, comme de la croissance démographique mondiale.

|

1.1 Définition et application à l’environnement naturel

Si l’on s’en réfère au dictionnaire, la durabilité est définie comme étant :

- la qualité de ce qui dure longtemps, qui s’inscrit dans le temps,

- en matière de droit : la période d’utilisation d’un bien,

- et dans le domaine de la sûreté de fonctionnement : l’aptitude d’un bien à satisfaire une fonction jusqu’à un certain état limite, autrement dit la solidité d’un bien ou d’un équipement (vs obsolescence)

La durabilité est aujourd’hui une qualité attribuée à un nombre grandissant d’objets, de choses, voire d’états... Tout ce qui est lié à l’environnement, l’écologie, la manière de vivre de façon responsable en société et le souci de l’avenir peut être regroupé sous cette notion. Tout est

« durable » ou aspire à l’être : l’habitat, l’entreprise, l’alimentation …

La préoccupation des sociétés humaines quant à la nécessité de préserver les ressources naturelles au profit des générations suivantes n’est pas nouvelle.

Citons, à ce propos, le souci exprimé par l’ordonnance de Brunoy de 1346 (!). Edictée par Philippe VI de Valois, elle énonce que « les maîtres des eaux et forêts enquerront et visiteront toutes les forez et les bois et feront les ventes qui y sont en regard de ce que lesdites forez se puissent perpétuellement soustenir en bon estat ». (1)

Plus près de nous, ce sont les économistes qui les premiers se sont saisis de la notion de durabilité, notamment à la suite du premier rapport du Club de Rome en 1972, le rapport Meadows – du nom de l’un de ses auteurs, intitulé The limits to growth (Halte à la croissance). Ce rapport est l’un des premiers à poser la question des limites des ressources naturelles (2).

Le terme de durabilité appliqué à l’environnement naturel s’impose peu à peu à partir des années 90 avec l’émergence du terme « développement durable », traduction de l’anglais sustainable development . Ce dernier fait son apparition dans le rapport issu des travaux de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement des Nations Unies en 1987, qui prendra le nom de sa présidente, la norvégienne Gro Harlem Brundtland.

Dans ce rapport, intitulé Our Common Future (Notre avenir à tous), l’accent est mis sur les besoins, notamment ceux des plus démunis, et sur le fait que les problèmes de durabilité écologique et de développement humain ne peuvent être dissociés.

La durabilité (sustainability) y est définie comme un "développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins." (3)

Ce qui est énoncé ici clairement et simplement est en fait infiniment plus complexe qu’on ne l’imagine. Notamment lorsque l’on essaie de qualifier la notion de générations futures, plus particulièrement en ce qui concerne le volet démographique et l’allure de la courbe d’évolution de la population mondiale. Par ailleurs, que savons-nous des besoins des générations futures puisque, par définition, elles ne peuvent exprimer leur point de vue….

Les sommets de la Terre (Rio en 1992, Johannesburg en 2002, Rio+20 en 2012), les rapports successifs du GIEC (plus particulièrement celui de 2007) et les différentes COP vont favoriser la diffusion des problématiques environnementales. Ces dernières amplement reprises par les médias, pas toujours de façon exhaustive, parfois tronquées ou même déformées, contribueront à mettre la question du climat sur le devant de la scène.

1.2 Durabilité : une pluralité d’approches et d’interprétations

Au fil du temps, différentes approches de la durabilité vont se dessiner :

- l’approche de durabilité faible place l’économie au centre des préoccupations (point de vue des économistes libéraux qui n’intègrent pas le capital naturel dans leurs calculs, ce dernier étant remplacé par le développement du capital technique). Les biens comme l’air, l’eau, la terre sont envisagés sous l’angle des services qu’ils rendent à l’homme. Cette conception faible de la durabilité est considérée comme l’approche dominante du développement durable, celle qui a été adoptée par la plupart des institutions internationales.

- à l’inverse, l’approche de durabilité forte intègre l’état des ressources naturelles, met l’accent sur la préservation des écosystèmes et souligne la nécessité de prendre en compte l’irréversibilité environnementale. Le maintien du stock des ressources naturelles doit être recherché, partant du principe qu’il n’y a pas de substituabilité possible du capital « naturel » (point de vue de nombreuses ONG). Si la croissance n’est pas reniée, elle est cependant contrainte par des critères écologiques, et le capital naturel est considéré comme le principal facteur limitant.

Mais, le concept de durabilité doit aussi compter avec la nécessité de ne laisser personne à l’écart du développement. Cette vision solidaire, présente à l’origine dans le rapport Brundtland, insiste sur les notions d’équité et de justice intergénérationnelle. Or, la prise en compte de la dimension sociale du concept du développement durable est parfois insuffisamment considérée au regard des dimensions économique et environnementale.

- La durabilité : le résultat d’un équilibre ?

La durabilité est un terme qui recouvre un large spectre. Tout ce qui est lié à l’environnement, l’écologie, la manière de vivre de façon responsable en société et le souci de l’avenir peut être regroupé sous cette notion. Pour décrire ce terme, on fait souvent allusion à la règle des trois “P” : Personnes, Planète, Profit. Le but de la durabilité est que ces trois éléments puissent s’équilibrer.

Le schéma classique des trois piliers du développement

Source : http://www.bafu.fr/la-durabilite-le-resultat-d-un-equilibre-87.html

Mais cet équilibre est difficilement atteint. Certains privilégient le pilier économique invoquant la nécessité d’une continuité de la croissance ; d’autres le pilier environnemental en soulignant l’urgence de préserver les écosystèmes fragiles ; enfin d’autres encore, revendiquant l’urgence de la lutte contre la misère, investissent le pilier social.

C’est la position d’un certain nombre d’économistes, soucieux d’introduire la notion d’éthique en économie, qui dénoncent la prévalence de la problématique environnementale au détriment de la dimension sociale et humaine (4)

1.3 La durabilité : vue par les producteurs vs les consommateurs

L’étude « Farm Perspectives Study », menée à la demande de BASF en 2014 (4) auprès de 2.100 agriculteurs et 7.000 consommateurs dans sept pays différents (Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Espagne et Etats-Unis), révèle une différence de compréhension de ce que recouvre l’agriculture durable :

• Pour les agriculteurs, la durabilité de l'agriculture prend en compte plusieurs dimensions notamment sociale et environnementale. Ainsi lorsqu'ils sont interrogés sur leur compréhension de la notion d'agriculture durable, ils évoquent des aspects d’ordre plutôt patrimonial, tels que la « protection des sols » (40 %), « l'utilisation des terres » (27 %), « l'utilisation de l'eau » (27 %) ou la « protection de la biodiversité » (25 %), mais également des aspects économiques tels que des « salaires agricoles justes » (25 %).

Pour l’agriculteur, durer est d’abord perdurer et prospérer, pour ne pas sombrer. Ses pratiques sont toutes en remaniement perpétuel sous les effets conjugués des techniques, de la finance, des réglementations et, désormais d’exigences sociétales. L’agriculteur contemporain pilote un système technique à complexité croissante dans un univers incertain. Stable et durable n’ont plus partie liée comme il en fut avant le chambardement technique, lorsque régnait « l’ordre éternel des champs ». Désormais, l’excellence puise plus à la connaissance qu’à l’expérience et à la puissance. L’excellence s’impose au paysan dans tout ce qu’il fait. « Hors l’excellence pas de salut » tient lieu de condition nécessaire à la durabilité.

• En revanche, les consommateurs conçoivent l'agriculture durable de manière plus simple. Leur vision du concept est restreinte à l'aspect environnemental qu’ils associent au « respect de l'environnement » (22 %) ou à la « capacité à produire suffisamment de nourriture pour nourrir la population » (18 %).

Pour les agriculteurs, nourrir la population est une telle évidence que cet aspect n’apparaît pas dans leurs réponses, mais il est intéressant de remarquer que cette notion est manifeste chez les consommateurs.

• Néanmoins, si le respect de l’environnement reste le critère n° 1 pour les consommateurs, on remarquera que les agriculteurs sont sensibles également à la préservation de la biodiversité. Les points de vue des deux groupes divergent particulièrement quant aux pratiques agricoles. Ainsi seulement 37 % des consommateurs considèrent que la protection des cultures est menée de manière responsable tandis que 82 % des agriculteurs en sont convaincus.

Force est donc de constater que, si l’excellence de l’agriculteur est une condition nécessaire à la durabilité de son activité, ce n’est pas une condition suffisante parce que la société s’est invitée au débat. L’adage « chacun son métier et les vaches seront bien gardées » ainsi que la locution

« paysan maître chez soi » ne valent plus. Les exigences sociétales ont eu raison des frontières.

Cette montée en puissance des injonctions sociétales est causée par la curiosité et par la peur consécutive à des incidents montés en épingle par les médias. La rupture du lien direct des urbains avec « la terre » facilite cette dérive. Leurs racines ne sont plus paysannes.

La technicisation des processus de production s’ajoute à ce contexte. Elle opacifie les pratiques professionnelles rendues incompréhensibles au « commun des mortels ». Par ailleurs, engrais, pesticides, antibiotiques et tous les produits destinés à la fertilisation, à la protection des plantes et des animaux sont facilement ostracisés car, ce qui n’est pas naturel ne donne pas confiance.

Cela se traduit à chaque incident relayé par les médias. Ces derniers propagent une émotion délétère dès lors que l’événement causal est pris « brut de décoffrage », sans passage au tamis de la raison éclairée (en particulier, en relativisant mieux les notions de risque et de danger). La primauté du ressenti peut déclencher un appel excessif au principe de précaution, voire faire advenir des lois et des règlements hors de proportion.

Globalement agriculteurs et consommateurs ne reviennent pas sur la fonction première de l’agriculture qui est de nourrir la population, mais leur vision des moyens pour y parvenir diffère.

En ce qui nous concerne, nous appuierons notre réflexion sur le constat qu’en agriculture la durabilité des systèmes de production doit se placer dans la perspective d’une croissance démographique qui devrait se poursuivre au cours de ce siècle, en attendant une stabilisation naturelle.

Les projections démographiques prévoient :

- 9 milliards d’individus en 2050 (+1,7 milliards)

- 11 milliards en 2100, selon certains démographes. Des prévisions que certains qualifieront peut-être d’alarmistes… (6)

1.4 Durabilité et productivité

C’est au départ, par l’accroissement des rendements, en quantité et en qualité que l’homme parviendra à satisfaire les besoins alimentaires des populations en croissance.

Cette évolution ne peut se faire que par les acquis scientifiques et la mise en œuvre de nouvelles techniques de production, de conservation et de mise en valeur des produits récoltés. Ces nouvelles techniques devront obligatoirement permettre une meilleure prise en compte de notre environnement.

Seule l’augmentation des rendements par unité de surface cultivée permettra la préservation, dans la durée, de la plupart des biotopes planétaires non consacrés à l’agriculture. Rappelons qu’augmentation des rendements par unité de surface cultivée et préservation des biotopes naturels concourent ensemble à l’amélioration des conditions de vie des humains. Il convient de souligner que c’est surtout dans les pays en développement (PED) que les marges de progrès sont les plus élevées. Dans le contexte français, il faudra beaucoup de technicité pour maintenir la tendance.

Le rapport de l’OCDE de 2013 (7) portant sur ce sujet montre que ces deux concepts sont aujourd’hui compatibles et insiste sur le rôle de l’innovation en agriculture, seul levier permettant d’accroître la productivité tout en préservant la durabilité.

|

Durabilité et surfaces consacrées à l’agriculture : Evolution de la forêt française depuis le 19ème siècle A ce titre il est intéressant de regarder l’évolution de la forêt Française depuis 1900 : la surface en bois et forêts n’a cessé d’augmenter et a pratiquement été multipliée par trois. Ceci malgré une augmentation conséquente des surfaces non agricoles. Mais surtout grâce à une réduction sensible des surfaces consacrées à l’agriculture (prioritairement les moins fertiles), permise par l’augmentation des rendements. (8)

|

Source Agreste Mémento Statistiques agricoles – Décembre 2016

A cela il faut ajouter que toute activité durable doit répondre simultanément et de façon équilibrée aux trois objectifs suivants :

- rentabilité économique, sans laquelle aucune entreprise n’est susceptible de survivre

- protection de l’environnement

- contribution sociale au travers des conditions de travail et de l’emploi.

La poursuite de ces objectifs pose à terme la question de leur évaluation et celle des indicateurs appropriés ... (9)

|

Durabilité et économie Les réflexions sur la durabilité ne peuvent pas s’abstraire du contexte économique environnant. Caractérisé par un certain équilibre de l’offre et de la demande de produits agricoles et agro-alimentaires, ce contexte économique n’échappe pas à l’évolution de la demande des consommateurs et des citoyens. A titre d’exemple, observons actuellement la très forte demande en agrobiologie comme la baisse bien engagée de la consommation de produits carnés. Le contexte économique de l’évolution de l’agriculture est fortement orienté et impacté par la PAC et ses exigences ; la PAC actuelle, très critiquée aujourd’hui pour avoir abandonné la gestion des marchés, évoluera probablement à partir de 2021, les discussions sont en cours. Cette nouvelle PAC risque de se définir dans un contexte budgétaire tendu du fait du Brexit et aussi des besoins budgétaires d’autres chantiers européens à venir. Elle sera sans aucun doute influencée par les nouvelles demandes de la Société qui souhaitera conditionner les aides aux agriculteurs par plus d’agro-écologie. Les aides directes de la PAC actuelle pourraient être diminuées par des transferts budgétaires opérés vers des actions de régulation des marchés ; elles pourraient aussi être repensées le cas échéant en reconsidérant le type d’agriculture souhaitée. La future PAC sera également marquée et orientée par l’évolution de l’OMC et des traités bilatéraux éventuels.

|

Références bibliographiques

(1) Jégou Anne, « Les géographes français face au développement durable », L'Information géographique, 2007/3 (Vol. 71), p. 6-18. DOI : 10.3917/lig.713.0006. URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-3-page-6.htm

(2) Meadows, Donella H. and Dennis L., Randers Jørgen, Behrens William W. III, The Limits to Growth, Universe Books, New York (1972a). Traduction française complétée : Halte à la croissance ? Fayard, Paris (1972b).

https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/

(3) https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf

(4) Ballet Jérôme, Dubois Jean-Luc, Mahieu François-Régis, « La soutenabilité sociale du développement durable : de l'omission à l'émergence », Mondes en développement, 2011/4 (n°156), p. 89-110. DOI : 10.3917/med.156.0089. URL : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2011-4-page-89.htm

(5) http://presse.basf-agro.fr/galerie/documents/institutionnel/2014/communique-grpe-basf-etude-vision-agriculture(1).pdf - communiqué de presse sur les résultats de l’étude

http://presse.basf-agro.fr/galerie/documents/institutionnel/2014/farm-perspectives-study%2C-2014-main-findings.pdf – lien vers les résultats de l’étude (en anglais)

(6)

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites.html?tx_ttnews[tt_news]=2525

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf

(7) Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, Productivité et durabilité en agriculture sont-elles compatibles ?, présentation du 30 mai 2013

http://www.phytofar.be/Files/Upload/Docs/Leterme_productivit%C3%A9_%20mai%202013_bis.pdf

(8)L'agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations familiales aux droits à paiement unique -

Maurice Desriers / L’agriculture, nouveaux défis - édition 2007

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf

Abandon et artifi cialisation des terres agricoles1 Philippe Pointereau, Frédéric Coulon Solagro, 75 voie du TOEC, 31076 Toulouse cedex 3 Courrier de l’environnement de l’INRA n° 57, juillet 2009

https://www7.inra.fr/dpenv/pdf/PointereauC57.pdf

(9) Vivien Franck-Dominique, Lepart Jacques, Marty Pascal, L’évaluation de la durabilité. Editions Quæ, « Indisciplines », 2013, 272 pages. ISBN : 9782759219049. DOI : 10.3917/quae.vivie.2013.01.

URL :

https://www.cairn.info/l-evaluation-de-la-durabilite--9782759219049.htm

2. ENERGIE ET DURABILITE DE L’AGRICULTURE

|

Résumé L’énergie est une composante forte de la compétitivité et de la durabilité de l’agriculture française. 80% des besoins énergétiques du secteur sont satisfaits par des énergies fossiles. Par ailleurs 18% des émissions nationales en équivalent CO2 de gaz à effet de serre sont dues au secteur agricole. Les prix des matières premières issues des énergies fossiles devraient rester très volatils et très spéculatifs et liés beaucoup plus au contexte géopolitique qu’à la quantité des réserves disponibles qui, elles-mêmes, évoluent du fait de nouvelles technologies d’extraction. Le secteur agricole dispose de ressources qui le dotent d’un fort potentiel d’énergies renouvelables non intermittentes, pour l’instant peu exploitées en France (biocarburants, biomasse, méthanisation). Ces énergies peuvent être valorisées en carburants et combustibles. Le secteur agricole peut ainsi contribuer à la transition énergétique, question majeure en raison de la nécessité de maîtriser les gaz à effet de serre et de réduire la dépendance de la France des énergies fossiles. La réduction de la consommation d’énergie des exploitations est un enjeu économique important. Les exploitants doivent être incités à effectuer des diagnostics énergétiques et à réaliser des investissements pour réduire leurs consommations d’énergie. La maîtrise des gaz à effets de serre (méthane, protoxyde d’azote et CO2) reste un point crucial. Si la part de l’agriculture ne représente que 18% des émissions derrière le transport, le logement et l’industrie, sa contribution est néanmoins non négligeable du fait du méthane et du protoxyde d’azote. Cette maitrise des gaz à effet de serre passe par des stratégies d’atténuation : simplification du travail du sol, raisonnement des apports d’azote, valorisation de l’azote par des légumineuses, production d’énergie. Elle passe également par des stratégies de séquestration de carbone dans le sol : augmentation des restitutions au sol sous forme de biomasse végétale, couvertures végétales d’intercultures ou semis sous couvert. Il est également nécessaire d’introduire des stratégies d’adaptation qui ne doivent pas s’opposer aux stratégies d’atténuation mais les compléter : adaptation des variétés aux évolutions du climat, meilleure gestion territoriale de l’eau d’irrigation, suivi des bioagresseurs permettant d’anticiper les évolutions parasitaires. Alors que la plus grande partie de l’attention est portée sur la nécessaire réduction des émissions, il paraît important de faire valoir tous les travaux menés pour renforcer l’effet puits de carbone des productions végétales et les stratégies d’adaptation

|

L’énergie est une composante forte de la compétitivité et la durabilité de l ‘agriculture Française. Elle est au cœur d’un nouveau modèle agricole productif et écologiquement responsable.

L’agriculture est consommatrice d’énergies fossiles et structurellement dépendante des sources extérieures d’approvisionnement. Par ailleurs, le secteur agricole dispose de ressources (foncier, biomasse) qui le dotent d’un fort potentiel d’énergies renouvelables.

Mais la question énergétique concerne également la localisation des activités agricoles à travers les transports nationaux et internationaux des produits agricoles et des intrants. Des leviers d’amélioration (technologies économes, modification des systèmes de production, réorganisation des filières) sont à l’étude, voire disponibles.

La capacité d’adaptation de l’agriculture Française à ces défis sera déterminante pour l’avenir du secteur et de sa compétitivité.

2.1 Des énergies plus rares et plus chères ?

2,8% de la consommation totale d’énergie finale française en 2012 est absorbée par l’agriculture, 80% des besoins énergétiques du secteur sont satisfaits par les énergies fossiles et 17,8% des émissions nationales en équivalent CO2 de gaz à effet de serre en France sont imputées au secteur agricole (émissions de protoxydes d’azote et de méthane). Dans le même temps elle produit de l’énergie sous forme de biocarburants et de biogaz (méthanisation).

A elles seules, les dépenses d’énergies directes représentent en moyenne 8,7% des charges variables sur une exploitation.

La volatilité des cours de l’énergie fossile complexifie l’analyse de l’impact des prix de l’énergie sur les revenus agricoles.

Les hypothèses d’énergies fossiles plus chères sont les plus fréquentes, mais ces hypothèses sont-elles réalistes ?

Au plan mondial, des études de la société EXXON sur les énergies fossiles montrent que le pétrole et le gaz resteront encore les énergies dominantes à l’horizon 2040. Le gaz naturel devrait représenter un quart de la demande d’énergie.

Les pétroliers misent notamment sur les gaz de schistes, dont les ressources disponibles seraient importantes. Leurs études indiquent qu’avec des nouvelles technologies d’extraction, les USA disposeraient de 160 années de réserves !! Des projets encore plus futuristes tablent également sur la libération de gaz naturel à partir des gisements d’hydrates de méthane, mais au prix d’impacts environnementaux importants.

Le prix de ces matières premières devrait rester très volatils et très spéculatifs. Ainsi en 2013-2015, l’OPEP et la Russie ont réussi, par une production soutenue, à faire baisser les prix du baril de pétrole à 30 dollars. La production de gaz de schistes américain a été fortement ralentie et a conduit à la fermeture de nombreux puits aux USA. Mais, c’était une situation antiéconomique, difficile à tenir pour les pays de l’OPEP. En 2016, le prix du baril est remonté à 40-50 dollars. En moins de 6 mois, les sociétés américaines ont remis en place les forages de gaz de schistes. En effet, ces derniers sont moins coûteux et plus rapides à remettre en route par rapport à des forages traditionnels. D’autre part, un très gros progrès a été réalisé dans les techniques d’extraction : le seuil de rentabilité serait tombé à 25 dollars le baril dans certains comtés du Texas.

2.2 Energies renouvelables, un atout ?

La question de la transition énergétique est une question majeure en raison de la nécessité de maitriser les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la dépendance de la France vis-à-vis des combustibles fossiles. Dans l’état actuel du débat les français sont conduits à penser qu’il serait possible de développer massivement les énergies renouvelables, et notamment l’éolien et le solaire comme moyen de décarbonation du système en le débarrassant à la fois des énergies fossiles et du nucléaire .

L’Académie des sciences a dressé, dans une communication le 19 avril 2017, un état critique sur la question de cette transition énergétique.

Le recours aux énergies renouvelables est à priori attrayant mais il ne faut pas oublier les réalités. L’électricité ne représente que 25% de la consommation d’énergie française et il faut bien distinguer le mix énergétique qui concerne l’ensemble de nos activités du mix électrique. Pour les éoliennes, le facteur de charge moyen en France (rapport entre l’énergie produite et celle qui correspond à la puissance maximale affichée) est de 23% ; il est de 13% pour le solaire photovoltaÏque. Les chiffres de production éolienne en France montrent que la puissance disponible issue de l’ensemble des éoliennes réparties sur le territoire tombe souvent à 5% de la puissance affichée. Cette variabilité des énergies renouvelables éoliennes et surtout solaires nécessite la mise en œuvre d’énergies alternatives pour pallier cette intermittence et compenser la chute de production résultant de l’absence de vent ou de soleil.

Cette solution à l’intermittence pourrait être le stockage massif de l’électricité dans les périodes excédentaires pour la rendre disponible aux moments où elle est nécessaire. Le stockage pourrait être réalisé dans les installations hydroélectriques. Mais leurs capacités de stockage sont presque saturées. Les autres modes de stockage (technologie lithium-ion, électrolyse de l’eau qui produit de l’hydrogène) sont pour l’instant trop chères, leur rendement est faible et leur maturité technologique réduite.

A titre d’exemple, en Allemagne, depuis 2011, c’est la croissance de l’offre intermittente d’électricité produite par les renouvelables qui a nécessité l’ouverture de nouvelles capacités de production thermique à charbon et un développement de l’exploitation du lignite.

L’Académie des sciences indique que le tout renouvelable ne sera pas possible et que la trajectoire raisonnable sera une solution où l’énergie nucléaire aura sa place si l’on veut maintenir une électricité décarbonée. Elle trouve donc qu’il serait plus judicieux de porter les efforts sur les questions des économies d’énergie qui peuvent être réalisées pour réduire les consommations dans le bâtiment, le transport, les industries.

2.3 Energies agricoles renouvelables mais non intermittentes

Parallèlement à leurs activités traditionnelles, les exploitations agricoles développent des activités de production d’énergie, soit pour une autoconsommation, soit pour les revendre sur les réseaux énergétiques.

Outre les unités de production électriques intégrées aux installations agricoles (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.), deux principales voies de valorisation de la biomasse s’ouvrent aux exploitants agricoles : les biocarburants et la méthanisation. Ces deux dernières voies font partie des énergies renouvelables mais qui, si elles sont bien techniquement orientées, ne sont pas des énergies intermittentes car productrices de carburants ou de gaz qui peuvent être stockés.

2.3.1 Biocarburants

Les biocarburants actuellement produits sont principalement créés à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles issus de la biomasse (dits de 1ère génération par convention), par exemple des matières végétales produites par l’agriculture et pouvant être destinées à l'alimentation humaine ou animale (betterave, blé, maïs, colza, tournesol, pomme de terre, etc.).

Le bioéthanol est actuellement produit à partir de canne à sucre, de céréales (blé, maïs) ou de betterave sucrière. Il est utilisé dans les moteurs à essence.

Le biodiesel est dérivé de différentes sources d’acides gras, notamment les huiles de soja, de colza, de palme et d’autres huiles végétales. Il est utilisé dans les moteurs diesel.

La France était le deuxième producteur européen de biocarburants derrière l’Allemagne, avec 1,8 Mtep produits en 2012, soit environ 10,7% de la production française d’énergie renouvelable (énergie primaire) Le taux d’incorporation des biocarburants dans l’essence et le diesel est amené à augmenter. Il constituait 6,8% de la consommation totale de carburant en France en 2012.

Les biocarburants de 1ère génération entrent partiellement en concurrence avec la production alimentaire mais les effets de cette concurrence restent difficiles à mesurer. Par ailleurs, la production de biocarburants de première génération génère des co-produits souvent valorisés en alimentation animale (ex : tourteaux de colza). Ils laissent au sol assez de résidus pour conserver sa fertilité.

Des biocarburants dits de 2e génération, à l’état de recherche et de pilote visent en revanche à exploiter les matières cellulosiques telles que le bois, les feuilles et les tiges des plantes ou celles issues de déchets agricoles. Ils pourraient prendre le relais des carburants de première génération à partir de 2025.

Les matières cellulosiques ne sont pas comestibles par l'Homme et les biocarburants de 2e génération n'entrent pas en concurrence directe avec l'alimentation, mais ils occupent néanmoins des surfaces qui pourraient être destinées à la production alimentaire. L’inconvénient majeur est que, pour cette production réalisée à partir de plantes entières, on devra restituer au sol les éléments (matière organique) qui lui auront été pris.

La commission Européenne a présenté un projet de révision de la directive relative aux énergies renouvelables pour la période post-2020. L’exécutif propose de limiter la part des biocarburants de 1° génération dans les transports d’un maximum de 7% en 2021 à 3,8% en 2030.

L’industrie de l’éthanol estime que l’abaissement du plafond des biocarburants traditionnels à 3,8% était en contradiction avec l’investissement de 16 milliards d’euros dans les infrastructures européennes consenti depuis 2003 dans le cadre de la stratégie existante qui expire en 2020. Cette nouvelle politique pourrait coûter 133 000 emplois en Europe. Certains estiment même que cette limite encouragera l’utilisation de carburants fossiles dans les transports faute de disposer après 2020 des capacités suffisantes en biocarburants de 2° génération.

2.3.2 Méthanisation

La méthanisation est un processus de décomposition de végétaux ou de matières pourrissables (ex : lisiers d’élevage, effluents agro-alimentaires, déchets agricoles solides, etc.) par des bactéries qui agissent en l’absence d’oxygène.

Elle permet de produire :

- du biogaz qui comporte entre autres du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2). Le biogaz peut être transformé en chaleur, en électricité et en carburant pour véhicules ;

- du compost, un « digestat » utilisé comme fertilisant.

- La production énergétique d’une unité de méthanisation traitant 15 000 tonnes/an de déchets permet, en équivalence :

- d’assurer la consommation de carburant de 60 bus urbains par an ;

- de garantir le chauffage de 700 maisons ou l’eau chaude sanitaire de 3 500 maisons par an .

L’injection du Biogaz dans le réseau et la valorisation du biogaz en carburant est une piste encore peu développée en France. C’est pourtant la plus rentable. C’est notamment le choix qu’ont fait certains pays européens (Suède, Suisse).

La production française de biogaz a atteint 443 000 tep en 2012, soit approximativement 2% de la production française d’énergie renouvelable (énergie primaire).

En 2013, 158 unités de méthanisation étaient répertoriées en France. Le projet de loi de programmation de la transition énergétique présenté en juin 2014 prévoyait la mise en place de 1 500 méthaniseurs en milieu rural en 3 ans.

Malheureusement, en 2015, la méthanisation agricole en France ne semblait pas tenir ses promesses. La France a voulu s’inspirer de l’Allemagne qui a mis sur pied une véritable filière d’énergies vertes à la ferme en douze ans. Les agriculteurs-méthaniseurs sont au nombre de 8000 outre-Rhin. La clef de la réussite germanique a été d’une simplicité qu’on n’a pas voulu répliquer en France. Les agriculteurs allemands ont pu utiliser des cultures dédiées (maïs, betteraves) à cette fonction, pour compléter les effluents d’élevage dans la ration des unités de méthanisation. En France, on ne peut utiliser que des effluents d’élevage, donc une rentabilité réduite.

Malgré toutes ces contraintes, l’association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, forte de 200 agriculteurs exploitant des unités de méthanisation individuelles ou collectives, en liaison avec toute la profession agricole s’est mobilisée. Elle a pu obtenir en 2017, au bout de 4 années de négociation avec le Ministère de l’agriculture, un nouveau dispositif réglementaire et tarifaire. Dans ce dispositif, il est notamment prévu que les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et les prairies naturelles peuvent être utilisées sans restriction et que la part des cultures dédiées pourrait être au maximum de 15%.

2.4 Réduire la consommation d’énergie des exploitations

La maîtrise des consommations énergétiques constitue un enjeu économique de plus en plus sensible pour les exploitations agricoles. Avec la hausse du prix des produits pétroliers, celles-ci doivent en particulier repenser leur logistique, la distance entre lieux de production et de consommation ou encore leur approvisionnement en intrants. Les charges liées à l’énergie sont plus ou moins lourdes en fonction des activités. Elles peuvent atteindre jusqu’à 30% à 40% des charges d’exploitation dans le cas de cultures sous serres chauffées (le prix du gaz constitue alors un indicateur majeur de la santé économique de ces sites).

Dans le cadre du plan performance énergétique (PPE) du ministère de l’agriculture lancé en 2009, les exploitants sont incités, avec l’aide de subventions, à :

- réaliser des investissements pour réduire leur consommation d’énergie (ex : équipements de récupération de chaleur, matériaux d’isolation pour les bâtiments d’élevage, etc.) ;

- produire de l’énergie renouvelable (ex : unités de méthanisation, séchage des fourrages avec des énergies renouvelables, etc.).

En amont, les exploitants sont également incités à réaliser des diagnostics énergétiques pour identifier les moyens de réduire leurs dépenses d’énergie sans réduire leurs niveaux de production.

Un plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (5) s’applique désormais à la période 2014-2020.

2.5 Maitriser les gaz à effet de serre

Il convient tout d’abord de relativiser la contribution française à l’émission de GES. Elle représente 1.2% des émissions globales quand la Chine et les USA représentent environ 40%. A titre de comparaison la seule croissance annuelle chinoise représente 1 à 2 fois la production annuelle française. Avec environ 6t/an d’équivalent CO2 émis par habitant, la France se situe dans la moyenne mondiale et en dessous de la moyenne européenne. La part de l’agriculture française représente 19% des émissions, derrière les transports, le logement et l’industrie. Elles ont d’ores et déjà baissé de 12% sur la période 1990-2010. La contribution agricole est composée de méthane (45%), de protoxyde d’azote (45%) et de CO2 (10%) provenant essentiellement de la consommation de carburant.

Concernant ce dernier point, on voit tout de suite que les économies de consommation de carburant, même si elles ne doivent pas être négligées, représentent un enjeu faible.

Le méthane est issu principalement de la fermentation entérique des ruminants. C’est un phénomène naturel d’origine bactérienne qui ne peut être atténué mais difficilement que par l’alimentation des animaux. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’herbe a préalablement fixé du CO2 en bien plus grande quantité que la fraction consommée par les animaux. Le bilan reste positif avec la prairie qui est un puits de carbone, en particulier sous forme de matière organique dans le sol.

D’autres sources d’émission, moins importantes, existent néanmoins : rizières, décharges, stockage d’effluents, etc…

Le protoxyde d’azote (N2O) est principalement attribué aux surfaces de terres cultivées. Il faut cependant savoir qu’en l’absence de protocole d’observation fiable, le GIEC rattache par convention les émissions de N20 proportionnellement aux quantités d’engrais azotés utilisées, à raison de 1%. Ce détail a toute son importance par la suite car pris dans son expression finale il pourrait conduire à déduire que la seule façon de réduire le N2O est de diminuer l’utilisation des engrais azotés. Ce qui est évidemment plus complexe sur le plan agronomique, d’autant que c’est un sous-produit qui se forme aussi bien à partir des composés minéraux que organiques. Toutes les cultures sont donc concernées et on ne peut pas espérer l’éliminer mais seulement minimiser sa production.

2.5.1 Stratégies d’atténuation

Tous les secteurs d’activité, dont l’agriculture, sont mis à contribution pour indiquer les voies possibles de réduction des émissions de GES. Dans ce cadre il parait utile de mettre en avant les travaux d’évaluation qui ont été conduits sur :

- La simplification du travail du sol qui peut conduire à une économie de 40% de carburant (Labreuche et al) mais ce poste ne représente que 10% des émissions agricoles.

- Les travaux conduits au champ pour étudier les émissions de protoxyde d’azote (Cohan et al). Il ressort de ces premiers travaux le caractère multifactoriel de l’émission de N2O sans qu’il soit possible d’attribuer spécifiquement l’émission de N2O à une pratique culturale bien précise. On peut cependant avancer que tout ce qui conduit à mieux raisonner les apports d’azote (dose d’azote, pilotage…), limitant les excès d’azote minéral dans le sol, contribue à diminuer les émissions de N2O.

- Les fertilisants azotés de synthèse nécessitent pour leur fabrication l’utilisation d’énergie fossile (gaz naturel, pétrole…). Toute économie de fertilisant azoté limite également l’utilisation de carbone fossile. La valorisation de l’azote fixé par les légumineuses ainsi que celui contenu dans les produits résiduaires organiques (PRO) contribue à limiter indirectement l’émission de carbone pour la fabrication des engrais.

- La production d’énergie à partir de la biomasse agricole ou forestière, soit par combustion directe soit par la voie des biocarburants en substitution à l’utilisation d’énergie fossile, est une voie d’atténuation non négligeable.

2.5.2 Stratégie de séquestration

Cette voie peut être assimilée à la voie de l’atténuation parce qu’elle contribue à stocker durablement le carbone. Les sols français représentent un réservoir de carbone de 3 à 4 milliards de tonnes de carbone (Mousset et al). Certains estiment que le stockage additionnel de carbone dans les sols pourrait atteindre 1 à 3 millions de tonnes par an pendant 20 ans, ce qui compenserait 3 à 4% des émissions françaises de GES.

La culture du blé fixe 4 fois plus de carbone dans l’air qu’elle n’en consomme directement ou indirectement pour sa production mais le protocole du GIEC ne retient comme carbone durablement fixé que la partie supplémentaire stockée dans les matières organiques du sol. Le stockage de carbone dans les sols ne peut se concevoir que par une augmentation des restitutions au sol sous forme de biomasse végétale. Plusieurs travaux présentés au colloque « faut-il travailler le sol ? » (avril 2014) permettent de faire le point sur les facteurs influant le stockage de carbone. On y apprend que l’augmentation globale de la production de biomasse (augmentation des rendements en grains et résidus de culture) est le premier facteur de croissance du taux de matières organiques. Les couvertures végétales d’interculture ou en semis sous couvert, vont dans le même sens. En revanche, contrairement à une idée reçue, la simplification du travail du sol et le semis direct n’ont pas d’effet sensible sur le stock de matières organiques (Mary et al, 2015)

2.5.3 Stratégie d’adaptation

Parallèlement aux efforts nécessaires de réduction des émissions, il est nécessaire d’instruire des scénarii d’adaptation. Les stratégies d’Atténuation (école européenne) et les stratégies d’Adaptation (école américaine) ne doivent pas s’opposer mais au contraire se compléter mutuellement.

En termes de voies de progrès, il convient de signaler plusieurs actions conduites au sein des instituts de recherches, concourant à mettre en place des stratégies d’adaptation :

- Le programme de phénotypage haut débit visant à identifier des résistances génétiques à la sécheresse est une initiative totalement orientée vers l’objectif d’obtenir dans un futur proche des variétés mieux adaptées aux tendances d’évolution du climat (« comment prévoir l’imprévisible », Science et Vie Juillet 2015) https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_35436/fr/epandage-des-boues?cid=vmr_35728&portal=cbl_7386

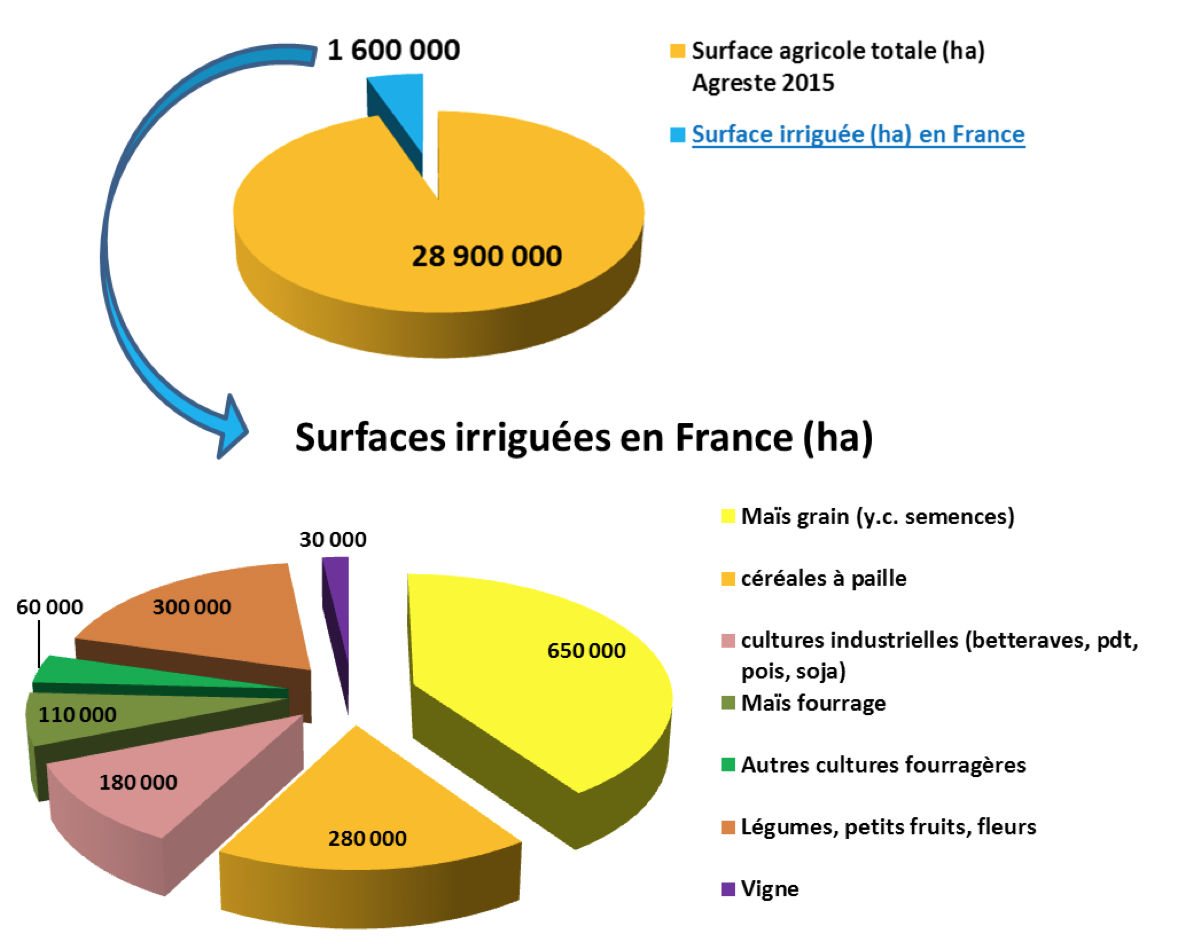

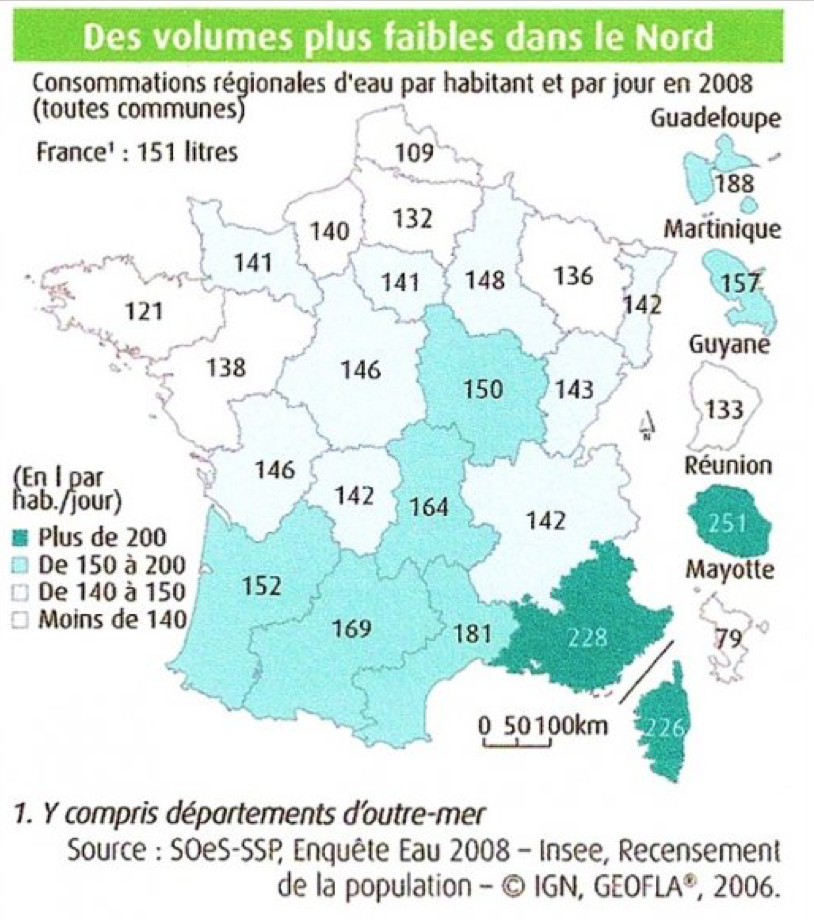

- Les stratégies de gestion territoriale de l’eau d’irrigation, développées au travers de l’UMT EauT, contribuent également à augmenter l’efficience de l’irrigation. On peut y ajouter aussi le développement des outils d’aide à la décision pour le pilotage de l’irrigation (Irré-LIS). Le déséquilibre temporel entre les précipitations (hivernales) et les besoins supplémentaires (estivaux) exprimés par les cultures devrait conduire, comme cela est le cas dans d’autres pays, à renforcer la stratégie de création de réserves d’eau (d’irrigation et de consommation). Cela d’autant plus que le territoire français bénéficie en Europe de la deuxième ressource d’eau renouvelable après la Norvège et n’exerce actuellement qu’un faible taux d’utilisation de ses ressources.

- Le suivi des bioagresseurs (BSV et autres réseaux), la modélisation de leur épidémiologie (MILEOS, Septo-LIS…) permettent d’anticiper les évolutions parasitaires. On a vu par exemple l’évolution territoriale des foreurs sur maïs, du taupin dans les régions françaises, de la rouille jaune au cours des deux dernières années…etc. Il n’est pas certain que l’évolution de ces bioagresseurs soit directement imputable aux évolutions climatiques, l’évolution des moyens de lutte peut aussi en porter une part de responsabilité. Cependant il reste important de pouvoir suivre ces évolutions afin de les anticiper et d’adapter les moyens de lutte en conséquence. C’est bien une stratégie d’adaptation.

2.6 Conclusions :

Les instituts, par leurs travaux sur l’émission de GES en agriculture, contribuent à éclairer un sujet de portée sociétale. Il paraît important, comme le confère leurs missions d’apporter dans les débats ces éclairages, étayés par l’expérimentation, qui doivent rester objectifs. Alors que la plus grande partie de l’attention est portée sur la nécessaire réduction des émissions, il parait aussi important de faire valoir tous les travaux qui sont menés pour renforcer l’effet puits de carbone des productions végétales et les stratégies d’adaptation notamment par la contribution à la création de variétés plus tolérantes au stress hydrique.

BIBLIOGRAPHIE :

Energies fossiles :

- Exxon’s 2040 outlook : fossils fuels aren’t going anywhere – 31 /12/2016

www.Thegwpf.com/exxons-2040-outlook-fossils-fuels. - More over fracking : a new energy revolution in the making- 06/12/2016 -James Watkins,OZY NEWS

- Hail shale : OPEC is losing the global oil game – Jesse Snyder –10/03/ 2017- GWPF newsletter 14/03/17.

- Methane hydrate fuel, a new energy regime . Global Warming Policy Forum, 16 May 2012.

- China claims : Méthane Hydrates breakthrough may lead to global energy revolution CNN Money, 20 May 2017

- Aux Etats Unis, l’investissement repart dans le pétrole de schistes – Jean Claude Bourbon 01/01/2017

www.la-croix.com/économie - Comme prévu, la production américaine d’huile de schistes repart à la hausse et pèse sur les cours ; Jean Claude Bourbon,14/03/2017.

www.la-croix.com/economie

Energies renouvelables et transition énergétique

- Au diable les énergies renouvelables. Michel Gay, groupe CCEE-mars 2017.

- Cette si coûteuse transition énergétique – Xavier Pinon- La tribune 08/02/2016.

- La question de la transition énergétique est-elle bien posée dans les débats actuels ? Institut de France, Académie des sciences, 10 Avril 2017.

- Institut Montaigne : Energie, priorité au climat –Benjamin Frémaux –note de juin 2017.

- Energies agricoles et réduction de la consommation d’énergie

- Les végétaux, un nouveau pétrole ? Jean François Morot Gaudry –Editions QUAE 21 mars 2016

- Energie et Agriculture en France - 20/06/2017

www.connaissancedes energies.org/fiche-pédagogique/énergie - Agriculture Energie 2030 : comment l’agriculture s’adaptera-t-elle aux futurs défis énergétiques ? Centre d’études et de prospectives N°17 Avril 2010 – Ministère de l’Agriculture.

- Etat des lieux et perspectives des biocarburants 2016- IFP Energies nouvelles.

www.ifpenergiesnouvelles.fr - La commission met un coup d’arrêt aux biocarburants. 01/07/2017

www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation. - Face à la menace qui pèse sur les biocarburants, la FNSEA et le SER lancent un cri d’alarme. Communiqué de presse du 02/07/2017.

www.fnsea.fr/presse-et-publications/espace-presse. - La méthanisation agricole ne tient pas ses promesses. Marie José Cougard 03/03/2015 les echos.fr/03/03/2015 /les Echos

- Quel modèle agricole derrière le plan méthanisation ? Sophie Fabrégat 09/03/2015

www.actu-environnement.com - Un avenir enfin plus serein pour la méthanisation agricole Française. Frédéric Douart 01/03/2017

www.bioenergie-promotion.fr/49894 - Les cultures intermédiaires à vocation énergétiques : un itinéraire bien spécifique. A. Besnard, S. Marsac (Arvalis Institut du végétal)

www.arvalis-info.fr/view-19062

Maitriser les gaz à effet de serre

- Durabilité des pratiques agricoles : Etat des lieux et Evolutions. Arvalis Institut du végétal – juin 2015.

- Atténuation de l’émission de GES et adaptation au changement climatique. JP. Bordes - septembre 2015 document interne – Arvalis Institut du végétal

3. LE SOL : UN ELEMENT PATRIMONIAL CLE DE LA DURABILITE

|

Résumé Le sol est le support de tous les végétaux cultivés. Il doit être préservé pour assurer une production agricole en quantité et de qualité. Les rythmes d’évolution de la fertilité peuvent être très lents quand il s’agit de la formation des sols et peuvent être rapidement bousculés par les pratiques culturales. Il en a toujours été ainsi. Les équilibres sont sans cesse en évolution avec la mise au point de nouvelles techniques. Le risque le plus important pour les sols agricoles réside d’abord dans son artificialisation (accroissement constant des zones péri-urbaines, industrielles ou voies de communication) qui empiète sur la surface réservée à l’agriculture. En second lieu, l’érosion peut dégrader certains sols plus fragiles. Mais il ne faut pas assimiler la situation de la France avec celle des grandes zones fragilisées au niveau mondial (surexploitation forestière par exemple). En effet, des pratiques culturales adaptées permettent aujourd’hui, même en zones de grandes cultures, d’éviter ce risque d’érosion. Les pollutions des sols concernent surtout des situations particulières comme les friches industrielles et relèvent d’abord de problèmes d’artificialisation, plutôt que d’agriculture. D’ailleurs, les sols de grandes cultures ne sont pas le milieu stérile évoqué parfois par certains commentateurs peu avertis. Ils sont au contraire d’une grande richesse et recèlent une biodiversité insoupçonnée, différente de celle d’autrefois, car entretenue indirectement par les agriculteurs. Enfin, au cours du XXème siècle, on peut affirmer que la fertilité des sols s’est largement accrue au niveau du territoire national. En effet, les teneurs en éléments nutritifs ont été augmentées en même temps que les rendements des cultures. Dans un futur proche des innovations technologiques comme l'agriculture de précision, les robots de désherbage, permettront de réduire plus encore le recours aux herbicides qui représentent les principaux produits pouvant interagir avec l'activité biologique des sols. C’est aussi au travers de l’aménagement du territoire et une meilleure prise en compte des abords des parcelles cultivées que des solutions sont à élaborer. Elles concernent en particulier la biodiversité fonctionnelle, celle qui maintient les équilibres entre les parasites des cultures, leurs ennemis naturels ainsi que la faune et la flore non agricole.

|

| 3.1 Préambule et définition :

Pour caractériser la « durabilité » d’un sol plusieurs dimensions peuvent être invoquées, comme sa profondeur, sa

Enfin, des critères de bilan carbone, d’énergie consommée pour le travail du sol, de temps de travail et donc de rentabilité du matériel et de la main d’œuvre sont autant de domaines qui sont influencés par d’éventuelles modifications du sol. |

Mais en se concentrant sur le domaine de la production agricole, il devrait être possible d’affirmer que maintenir la durabilité du sol consiste à obtenir un niveau de production des cultures élevé et de qualité, voire de l’améliorer à condition de ne pas entamer la possibilité de revenir au moins à la situation de départ (pas de pollution irréversible, ni d’érosion par exemple).

C’est ce que font la grande majorité des agriculteurs : maintenir ou améliorer leur niveau de production – (sans ignorer les excès qui ont pu se produire lors d’une mécanisation mal contrôlée ou qui peuvent encore avoir cours actuellement dans certaines régions du monde : déforestation, brulis, salinité induite par l’irrigation, etc.)

Or, une opinion semble se répandre dans le public non-agricole et tend à faire croire que les pratiques dites « conventionnelles » conduisent inexorablement à une baisse de la fertilité des sols en provoquant leur « quasi-stérilisation ». Il n’y aurait alors pas de salut pour l’agriculture de nos régions sans une modification profonde des pratiques et plus particulièrement celles qui concernent le travail du sol. Il ne s’agit pas nécessairement, dans ces approches, du concept d’agriculture « bio », mais plutôt de techniques en cours d’évaluation telles que « l’agriculture de conservation » ou plus extrêmes comme la « permaculture » (couverture permanente du sol : voir l’expérience en cours sur la ferme du Bec Hellouin). Cette dernière démarche, dont les résultats ne sont pas réellement probants, confond à la fois des aspects techniques (mesurables) et une dimension idéologique qui promeut plutôt un modèle de vie ou de société, que nous ne jugeons pas, car hors de notre propos.

3.2 Le premier constat pourrait être le suivant : « en agriculture, la durabilité des techniques culturales n’a jamais existé, il a toujours fallu corriger les pratiques ! »

L’introduction de nouvelles pratiques culturales, visant l’amélioration des rendements, modifie les équilibres au niveau du sol et du système de culture et s’avère généralement « non durable » à plus ou moins longue échéance.

En effet, la mise en culture des premiers végétaux a profondément modifié les équilibres naturels qui évoluaient au rythme des dernières glaciations (à l’échelle de dizaines de milliers d’années). La déforestation générée par des incendies provoqués volontairement a été un des premiers moyens utilisé par l’Homme pour maîtriser le milieu. Mais la durabilité du système sur brûlis était mauvaise, puisqu’il fallait régulièrement changer de situation pour bénéficier d’une fertilité nouvelle en conquérant toujours de nouveaux territoires.

Pendant longtemps, les rendements sont restés extrêmement bas, sauf sur des surfaces très localisées où étaient concentrés les cendres des foyers et les apports organiques liés aux populations et aux animaux d’élevage. Après quelques années de culture sur des terres nouvellement défrichées, les rendements baissaient et il fallait laisser « reposer le sol » avec une interruption, c’était la pratique de la jachère. L’avènement de la fumure minérale a permis un réel gain de productivité qui a fait émerger de nouveaux facteurs limitants qu’il fallait à leur tour lever si l’on voulait continuer à progresser. Les maladies, les insectes ravageurs ont toujours existé, mais ils devenaient alors la nouvelle difficulté qu’il fallait surmonter… Chaque fois qu’un pas est fait, de nouveaux obstacles (préexistants) surgissent et demandent de nouvelles mises au point.

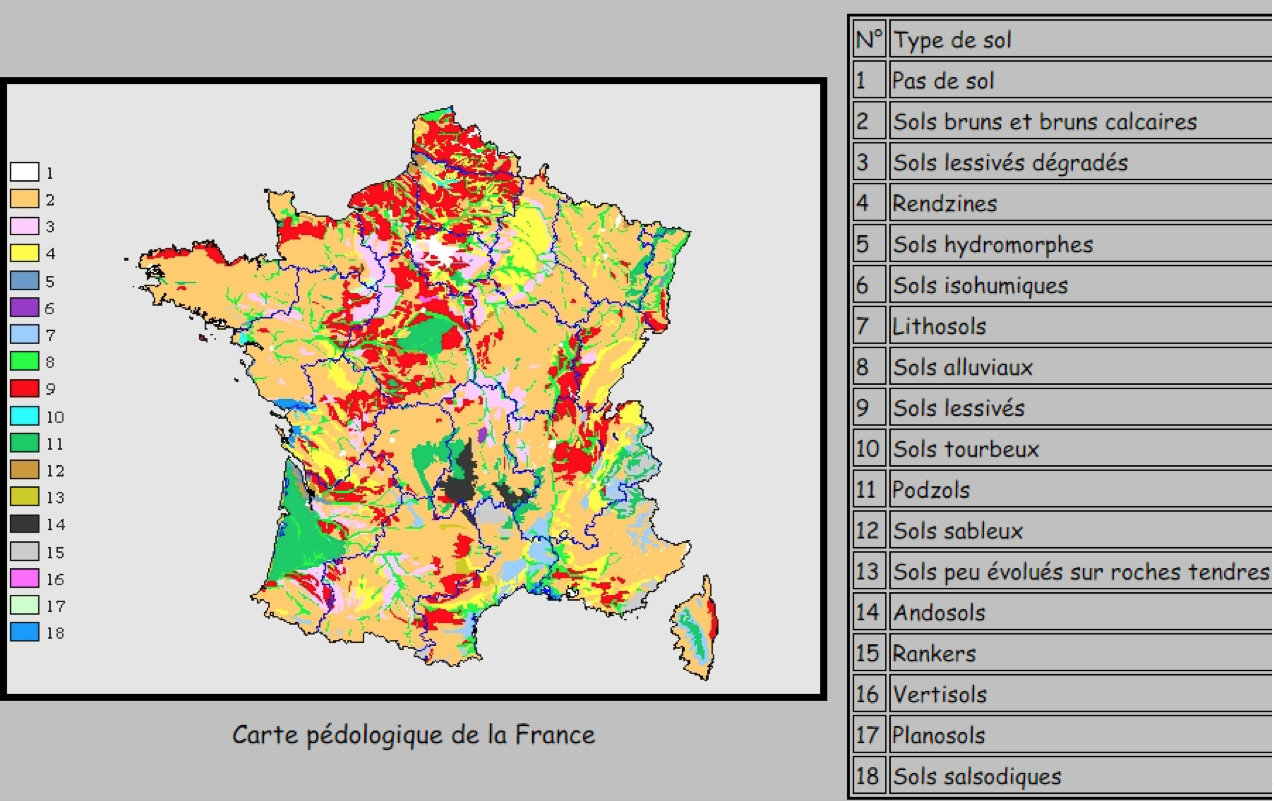

3.3 Les sols agricoles se sont formés il y a très longtemps et sont toujours en évolution.

Les sols ont des origines très différentes, ils proviennent de la lente évolution (physico-chimique) pendant plusieurs millénaires des roches-mères (avec des apports extérieurs éventuels comme les alluvions glacières, fluviales, lacustres, ou des dépôts éoliens : limons des plateaux) sous l’action du climat et de la végétation qu’ils portent. L’horizon de surface (la terre arable) est progressivement enrichi par la dégradation de la matière organique vivante (végétaux, animaux, microorganismes) et s’enrichit plus ou moins en humus stable (dont la minéralisation contribue pour partie à l’alimentation des végétaux cultivés). Ces processus sont permanents et se poursuivent toujours car ils tendent très lentement vers un équilibre. Mais ces lentes modifications peuvent être totalement masquées par des bouleversements beaucoup plus rapides liées à l’activité humaine. L’agriculture contribue à façonner des sols adaptés aux cultures pratiquées. En France, la plupart des forêts portées par des sols fertiles ont été déboisées (abbayes au Moyen Age), de nombreuses zones humides sont drainées parfois depuis très longtemps, des surfaces ont été gagnées sur la mer (zones de polders – derrière des digues : réseaux de canaux et d’écluses), etc… Ces travaux d’aménagement ont largement contribué à augmenter les surfaces et la fertilité des sols au sens agronomique du terme.

Pour en savoir plus il est possible de consulter la fiche rédigée par l’AGBG sur : cryoturbation, cryoclastie, ainsi que les cours en ligne sur les propriétés du sol et l’altération des roches et l’information sur la pédogénèse.

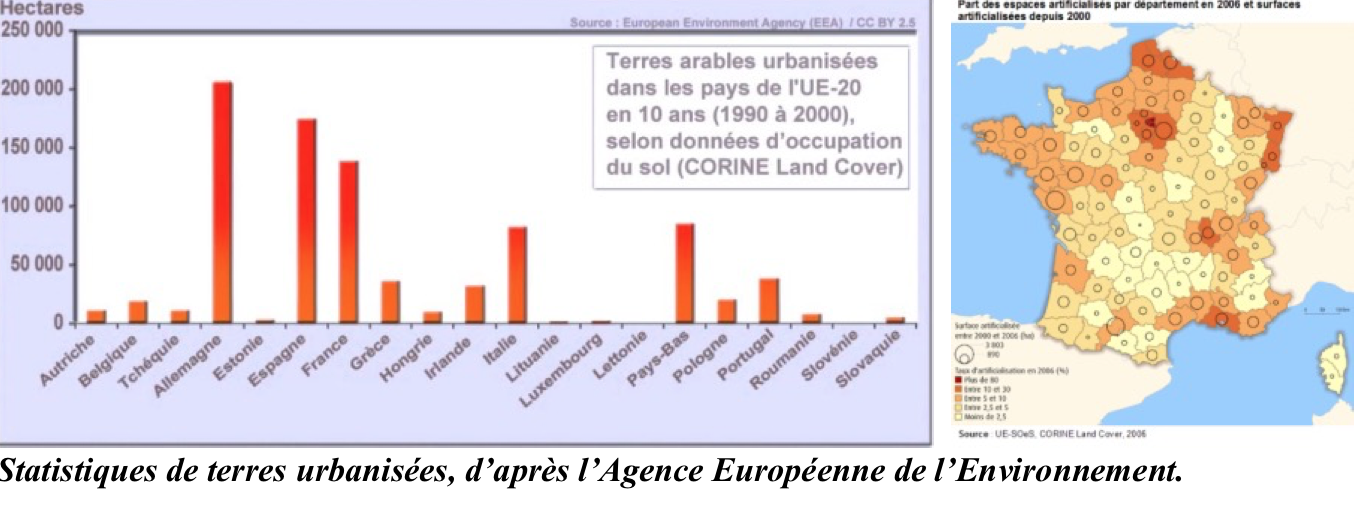

3.4 Le plus grand danger pour les sols : leur « artificialisation » liée au contexte socio-économique :

La France perd l’équivalent de la surface agricole d’un département moyen tous les 8 à 10 ans, sous l’effet de l’urbanisation : béton des zones péri-urbaines, habitations, banlieues tentaculaires, infrastructures de communication, etc.

La rentabilité modeste de l’activité agricole ne peut rivaliser face aux autres usages du sol comme la création d’infrastructures, d’industries, de zones commerciales et urbaines. Dans le contexte français, il est plus facile et beaucoup rentable de céder la terre pour ces usages que de la cultiver ( agence européenne de l’environnement)

Une autre conséquence de cette distorsion de la rentabilité des usages du sol est l’augmentation de la taille des exploitations : au changement de génération, les héritiers cèdent souvent la terre et les petites exploitations non viables ne trouvent preneurs qu’au travers des structures plus importantes voisines, qu’elles viennent ainsi grossir, sauf si des offres plus avantageuses sont faites et c’est alors de l’urbanisation. (Le contexte socioéconomique provoque donc une accélération de l’artificialisation des terres et au mieux un regroupement des structures d’exploitations).

La mise en place de nouveaux dispositifs réglementaires tend à limiter la poursuite de la dispersion des moyens de production agricole (PLU : Plan Local d’Urbanisme réglementant à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes un projet d’urbanisme et d’aménagement qui en fixe les règles. En outre, il définit la destination des sols indiquant quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc.).

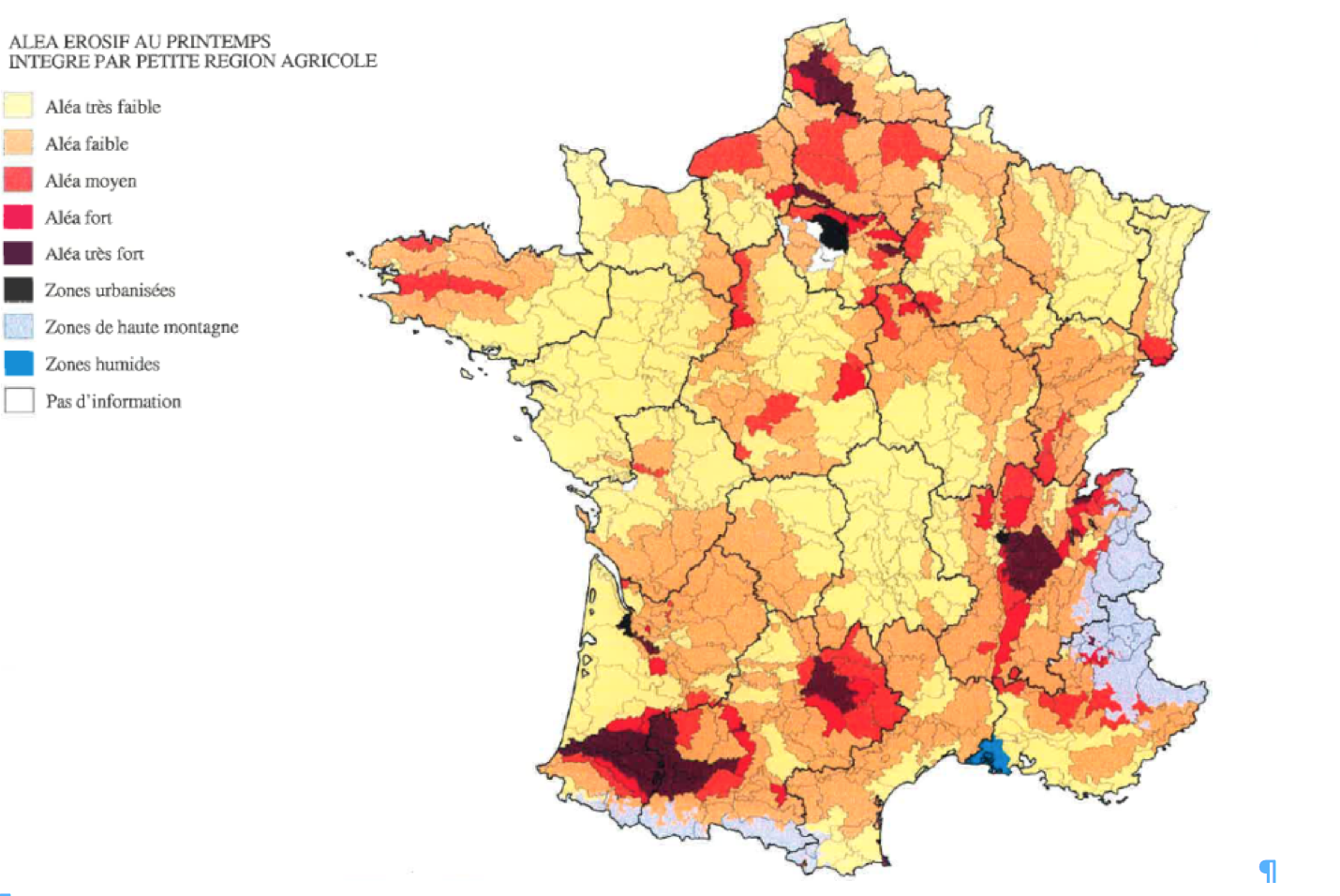

3.5 Le second risque pour le sol est celui de l’érosion.

Le plus spectaculaire est celui de l’érosion du littoral sous l’action des courants marins, du ressac et des marées, mais il n’est pas directement imputable à l’agriculture. (Voir la note d’information de l’IFEN, l’institut français de l’environnement).

Par contre, sous l’action de fortes pluies, le ravinement peut entraîner des quantités importantes de limons vers le bas des pentes dans les situations les plus fragiles. Ces risques sont maintenant relativement bien cernés et des cartographies disponibles. Ils concernent les situations en pente, de textures limoneuses ou sableuses, de sols nus au moment des accidents climatiques (non recouvert par une culture ou une prairie). Les tassements et le rainurage lié au travail du sol dans le sens de la pente (buttage des pommes de terre, passages d’outils, ou traces de roues) ainsi que la grande dimension des parcelles accentuent le phénomène (des débuts de ravines peuvent être constatés, même en sols filtrants comme la craie de Champagne, sur des parcelles de faible pente, mais dont la longueur dépasse 1000 m !).

Les solutions consistent à raisonner la disposition et les dimensions des parcelles (compatible avec les standards de largeurs du matériel utilisé : une illustration est consultable dans la revue Perspectives Agricole N°391 de juillet 2012), le positionnement de talus et de haies, l’adaptation des pratiques culturales, comme la couverture permanente du sol. La difficulté de mise en œuvre de ces solutions est plus d’ordre organisationnel au niveau d’un territoire que technique. Le maintien d’un taux de matière organique du sol dans l’horizon de surface, associé à des pratiques de chaulage des terres sauvegardent une texture grumeleuse (bonne porosité vis-à-vis de l’infiltration de l’eau et cohésion des particules d’argiles en agrégats moins sensibles à la battance et à l’érosion). La présence de matière organique « fraiche » en permanence dans l’horizon de surface (enfouissements réguliers de résidus de culture par exemple) entretient une forte activité biologique qui est favorable à la cohésion du sol (agrégats d’argiles stabilisés par les « mucilages » d’origine microbienne : microfaune) et une méso faune (vers de terre) qui construisent une porosité verticale et une donc une bonne infiltration de la pluviométrie.

Exemple de ravine en sol de limon battant en Picardie

Avril 2009 - Photo JPP

Exemple de lutte contre l'érosion.

Démonstration de la réalisation de mini barrages au moment du buttage lors de la plantation des pommes de terre

(PotatoEurope - 2008 - Photo JPP)

Carte représentant les petites régions naturelles selon leur taux d’exposition aux risques d’érosion

(aléas érosifs – études IFEN)

Voir la cartographie de l’aléa « Érosion des sols » en France par l’IFEN.

3.6 Le tassement des sols peut engendrer des baisses de fertilité, mais il est rapidement résolu en appliquant de bonnes pratiques agronomiques.

Avec l’augmentation de la puissance des tracteurs, les labours ont été régulièrement approfondis dans les années 1950-1970, avec pour conséquence une augmentation des rendements, mais en même temps une certaine dilution de la matière organique des sols. Or, comme dans le cas du problème de l’érosion évoqué ci-avant, les sols sont apparus pour certains plus sensibles au tassement et cela d’autant plus que les matériels employés étaient de plus en plus lourds. La présence de zones compactées en profondeur perturbe le bon enracinement des plantes qui deviennent plus sensibles au stress hydrique et rencontrent des difficultés vis-à-vis de l’alimentation minérale. Les rendements sont alors plus aléatoires. Mais depuis maintenant de nombreuses années, les précautions pour la maîtrise de la profondeur du travail du sol, voir la pratique du non labour dans les situations les plus fragiles, les possibilités de décompactage et l’emploi de pneumatiques basse pression permettent de prévenir les risques de tassement. La vigilance doit rester de rigueur, car le poids des matériels continue d’augmenter et les possibilités d’intervenir en condition de sol plastique (humide) engendrent des tassements qui peuvent atteindre des profondeurs dépassant la couche arable, devenant moins accessibles aux méthodes correctives.

|

|

| Exemple de sentier de semi qui ne devrait plus se produire pour éviter de dégrader la structure du sol ? Mais, même dans ces conditions extrêmes, la structure a été récupérée en 2 années seulement. |

Des machines de plus en plus gigantesques |

(Photo JPP)

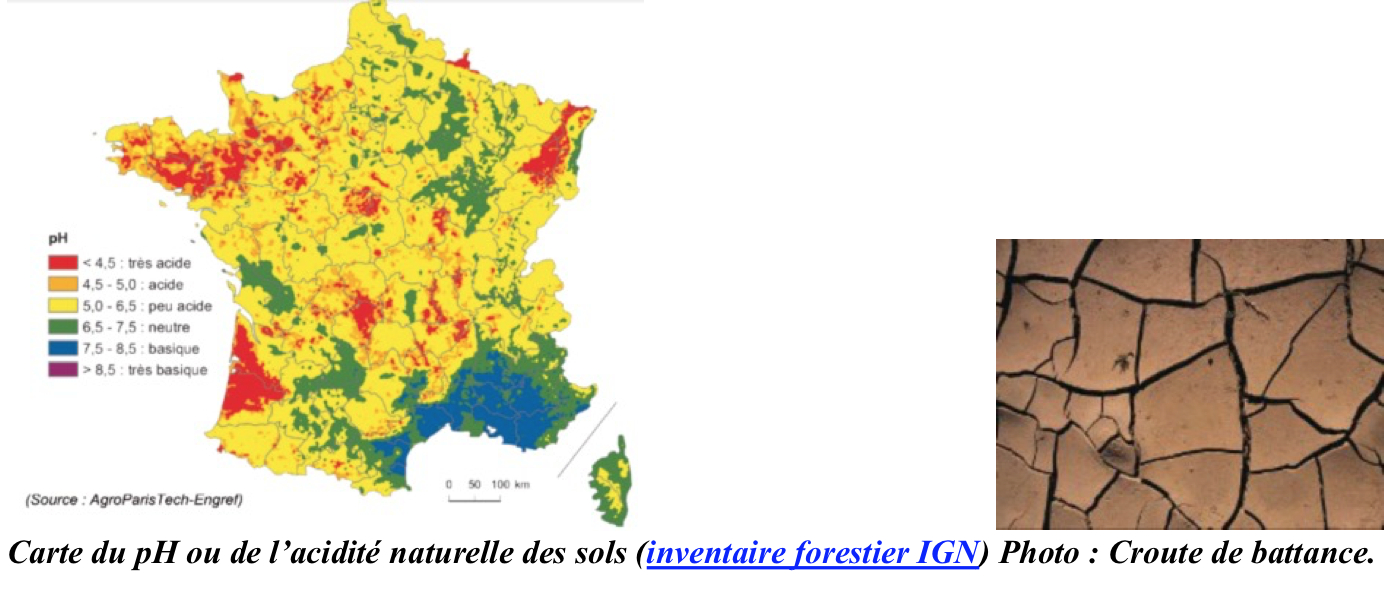

3.7 L’assimilation des éléments minéraux dans la solution du sol, au travers du fonctionnement du système racinaire des végétaux, provoque inexorablement une lente acidification des sols.

Ce processus concerne encore plus les milieux naturels (forêts, landes), non travaillés, que les sols cultivés. Il est plus marqué en cas de non travail du sol, car l’acidité se trouve alors concentrée dans l’horizon de surface.

C’est pourquoi, depuis l’antiquité, (bien avant que ne soit définie la notion de pH), les agriculteurs ont constaté que la pratique du chaulage, c’est-à-dire l’apport occasionnel de calcaire (marne, craie broyée, maërl marin, sables coquillers…), permettait de maintenir une certaine fertilité des sols. Mais étant donné le poids des apports (plusieurs tonnes à l’hectare tous le 4-5 ans) seules les parcelles à proximité des ressources étaient chaulées. La marne était extraite dans des carrières ou remontée du sous-sol dans des puits creusés à même les parcelles (c’était le dangereux travail du marneur).

Photo : Ancien puits à marne ( Site Criquetot l'Esneval)

Seuls les sols naturellement calcaires n’ont pas besoin d’être corrigés, l’évolution de la roche-mère assurant le maintien d’un pH toujours basique. (Remarque : un sol basique ne correspond pas nécessairement aux conditions idéales pour la croissance de nombreux végétaux, car un excès de calcaire ou un pH trop élevé peuvent être à l’origine d’une mauvaise disponibilité de certains oligo-éléments indispensables aux cultures – les carences doivent être alors corrigées par des apports aux cultures). Les sols sableux ou granitiques sont naturellement acides. Le pH idéal se situe proche de la neutralité (entre 6 et 7). En dessous, de 5 le pH acide provoque des problèmes de toxicité aluminique (les cultures n’ont pas toutes le même niveau de sensibilité). Les pratiques culturales récentes s’appuient sur des analyses de terre pour ajuster ce critère.

Mais l’acidité a aussi des conséquences sur la stabilité structurale du sol : il devient plus sensible à la compaction et à la battance, donc à l’érosion. Les apports organiques et l’enfouissement d’abondants résidus de culture limitent le phénomène d’acidification (pouvoir tampon et notion de capacité d’échange du complexe argilo-humique).

L’assimilation des éléments minéraux engendre naturellement de l’acidification dans l’environnement immédiat des racines et des poils absorbants. Elle provient des échanges des formes solubles (ioniques dans la solution du sol) entre le sol et la racine. Le processus libère des protons dans le milieu (H+) dont la concentration est mesurée par le pH : c’est l’acidification.

Les causes de l’acidification sont multiples. Outre, les causes naturelles liées à l’excrétion d’ions H+ par la rhizosphère évoquée ci-avant (phénomène plus important chez les légumineuses) et au fonctionnement biologique des sols : la minéralisation du Carbone organique, d’autres causes provoquent aussi un abaissement du pH des sols :

- La fertilisation minérale est globalement acidifiante (surtout l’azote ammoniacal).

- Le lessivage des éléments nutritifs et du calcaire.

Elle a aussi pour conséquence de rendre moins disponible les éléments essentiels comme le phosphore, le potassium ou le magnésium.

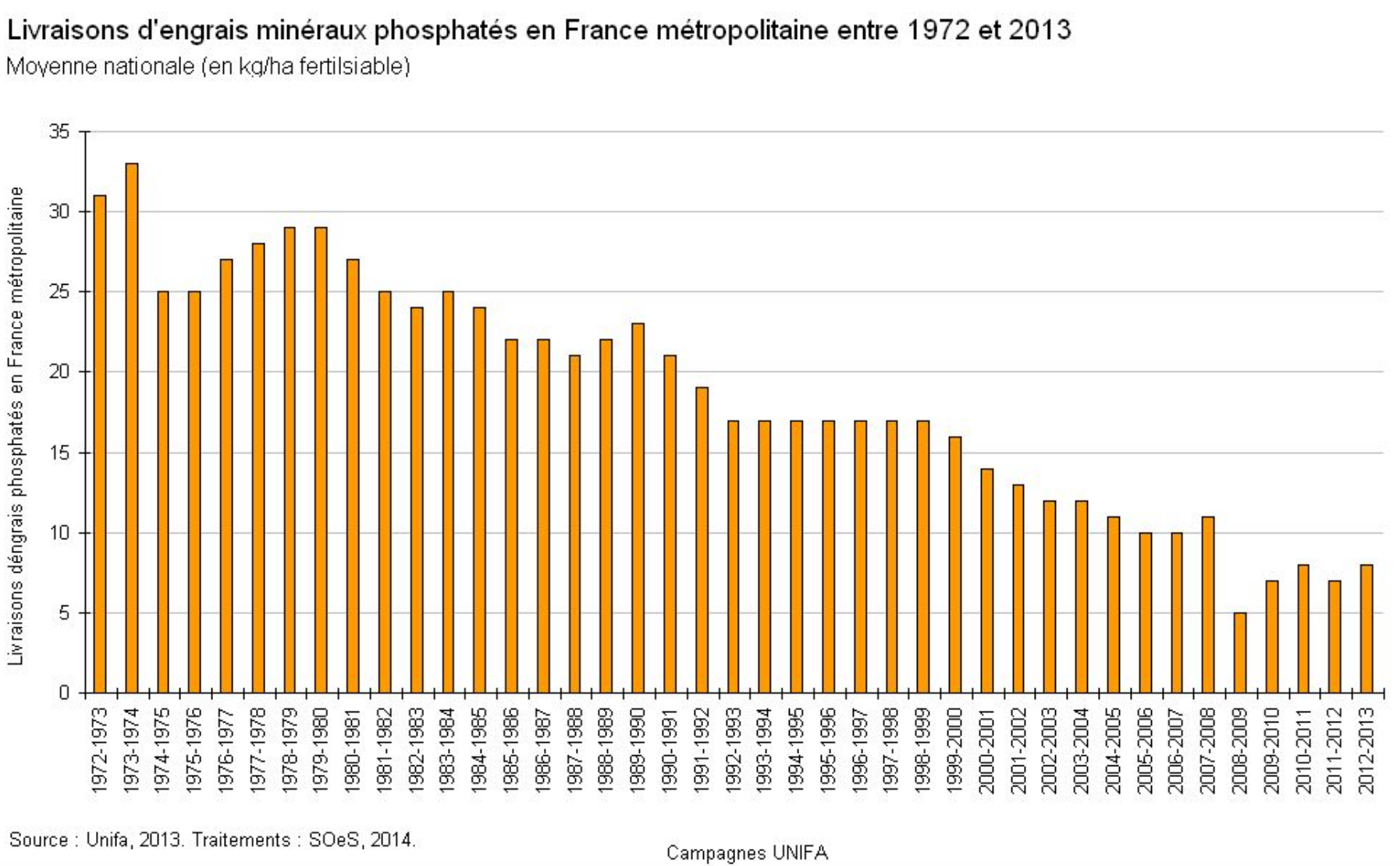

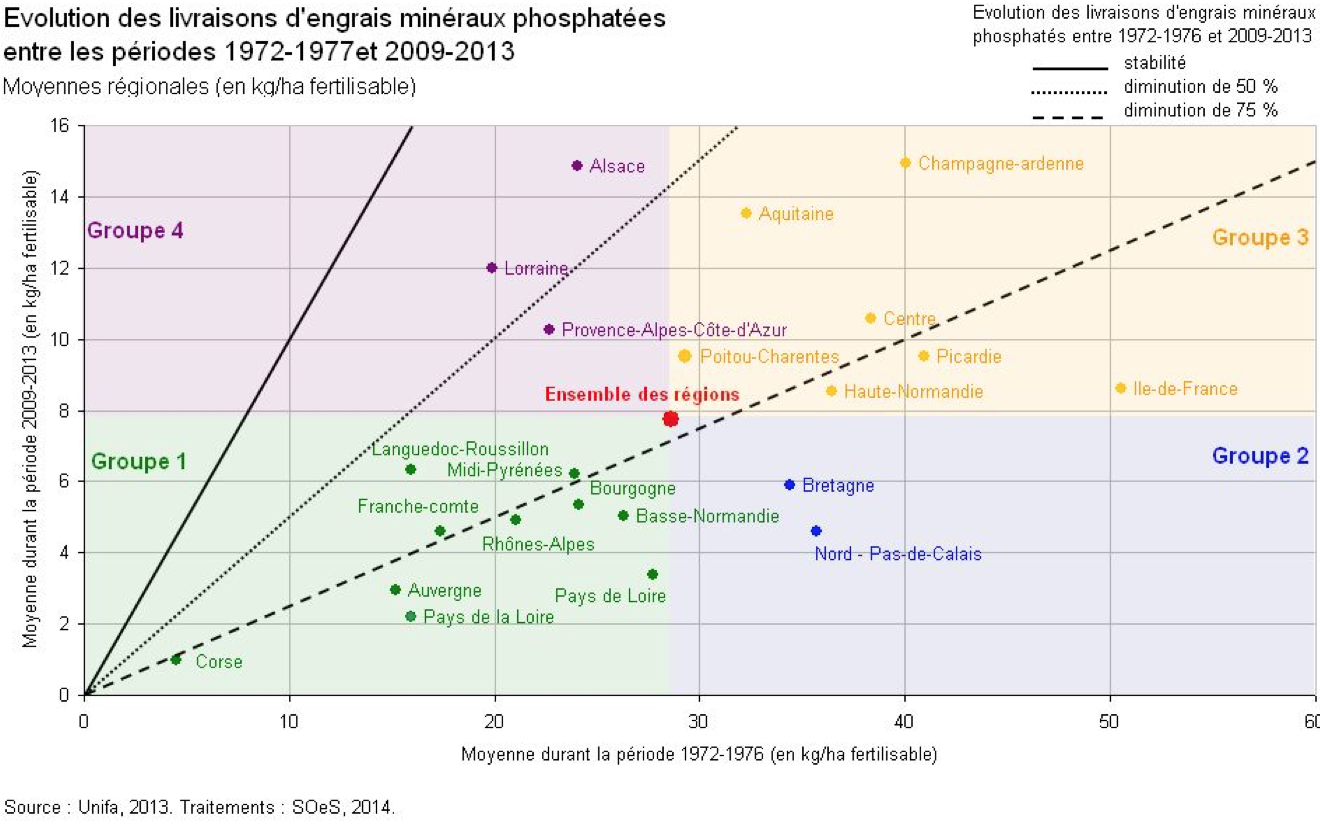

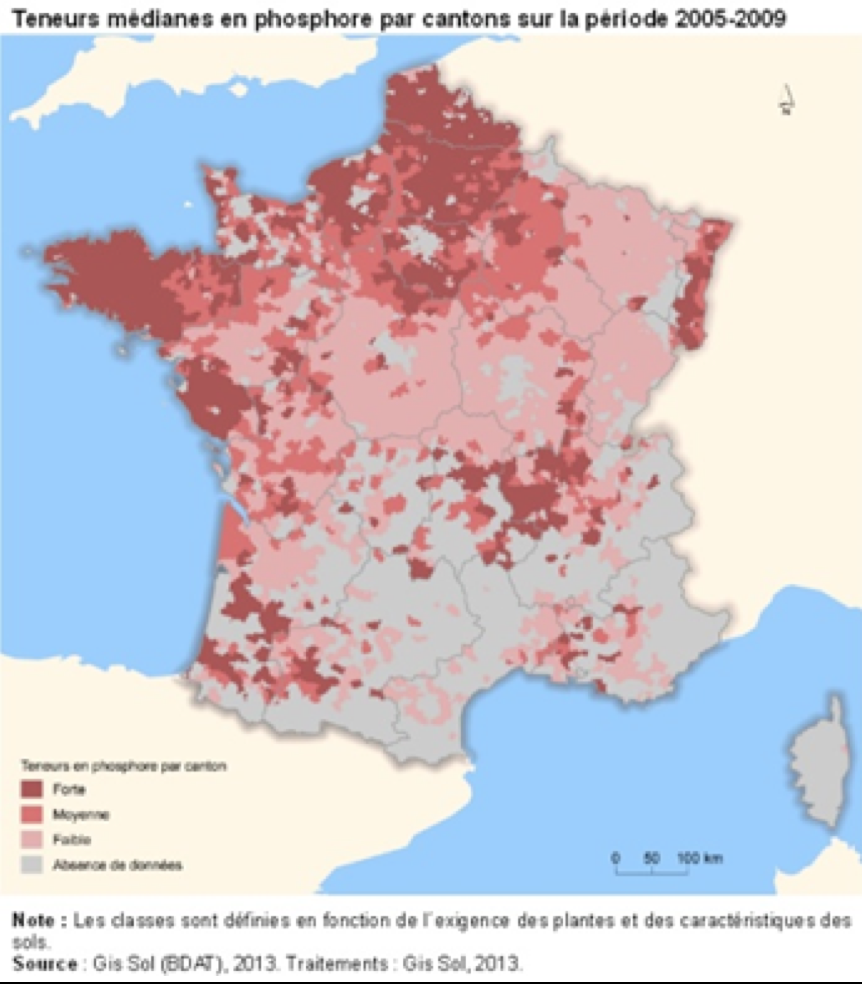

3.8 Les teneurs en éléments minéraux des sols ont régulièrement augmenté au cours de la seconde partie du XXème siècle en France dans les zones de grandes cultures :

La pratique de la fertilisation minérale et le coût modéré des engrais (phosphate et potasse) ont accompagné la croissance régulière des rendements au cours des années 1960 – 1990. Depuis cette époque, la fertilisation est raisonnée au plus près des besoins des cultures, elle ne vise plus à enrichir le sol, mais à apporter ce qui est strictement nécessaire à l’obtention d’un bon rendement. Les notions d’exigence des espèces et de biodisponibilités des éléments ont été précisées. Elles ont conduit à une réduction sensible de certains apports (voir les statistiques des livraisons d’engrais phosphatés ci-après – ministère de la transition écologique et solidaire) et donc des teneurs jugées excessives dans certaines situations ou pour certains systèmes de cultures. Les agriculteurs suivent régulièrement, au moyen des analyses de terre, l’évolution des teneurs en éléments minéraux de leurs sols cultivés afin d’adapter au plus juste les apports d’engrais qui tiennent compte en particulier des restitutions organiques et des éventuels apports d’effluents (Remarque : le recyclage du phosphore résiduaire face à la raréfaction des ressources mondiales est un enjeu important pour l’agriculture, car les réserves dans ce domaine ne sont pas inépuisables). Voir également l’article sur le site Interactif : « Histoire de la Fertilisation ».

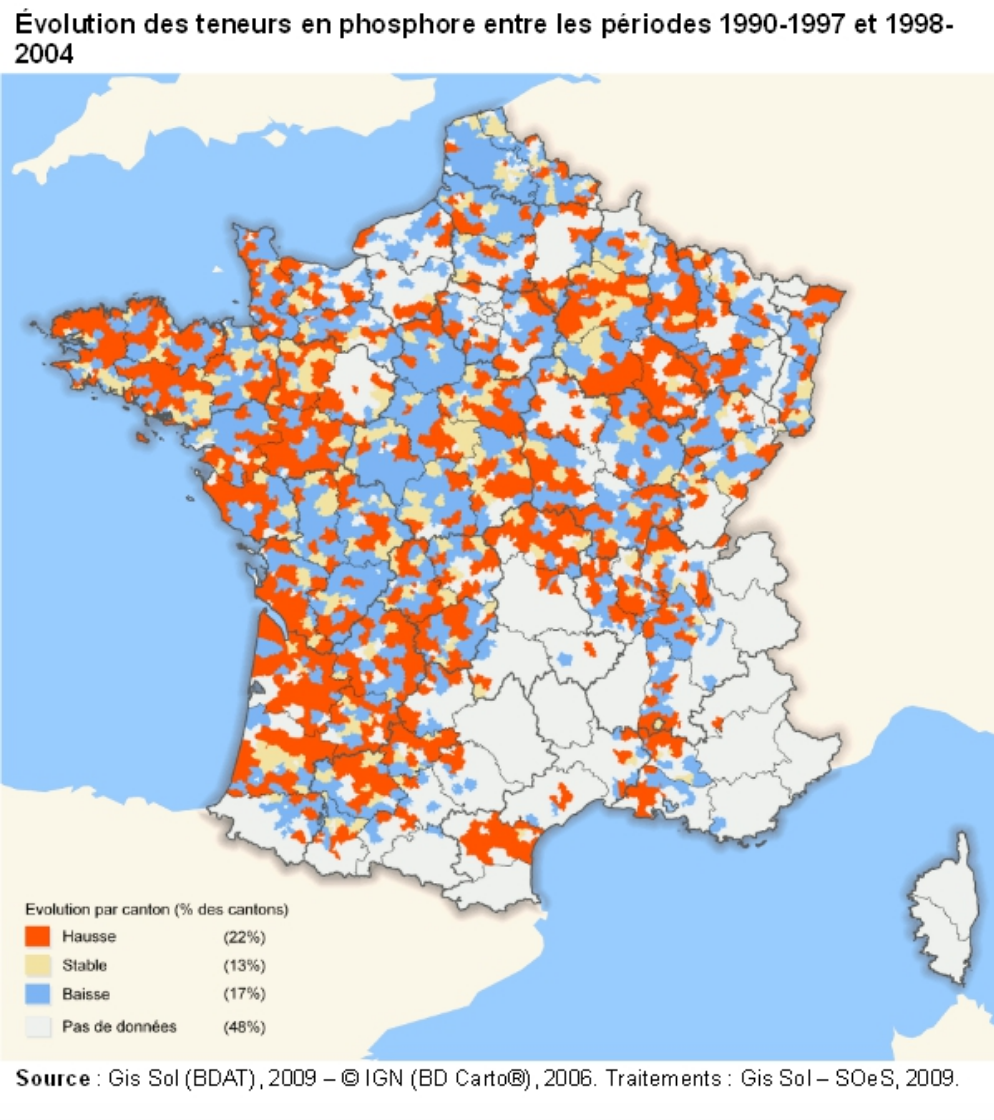

Là où les teneurs en phosphore étaient les plus élevées, elles ont sensiblement diminué entre les périodes 1990-97 et 1998-2004, ce nouvel équilibre correspondrait en définitive à une situation plus « durable ».

3.9 La pollution des sols concerne des surfaces heureusement réduites, mais elle peut être localement préoccupante au niveau de la parcelle

Ces pollutions ne sont pas toujours induites par l’activité agricole. Sous le terme « pollutions » de nombreux risques peuvent être évoqués :

- retombées atmosphériques. Le soufre : s’il est jugé néfaste dans le cas des pluies acides, il est en revanche considéré comme un élément fertilisant pour les cultures, mais en voie de disparition en raison du moindre rejet des fumées industrielles. L’autre cas célèbre est celui des radionucléides provenant de

l’accident de Tchernobyl en 1986

(Est de la France – cf. Institut de Radioprotection et de sureté nucléaire IRSN) .

- les séquelles de guerre : comme aux abords des usines de fabrication d’explosifs, dans les zones des champs de batailles de 1914-1918, une pollution aux perchlorates a été récemment révélée par les analyses d’eau de la nappe phréatique. C’est la recherche récente de ces polluants dans les analyses qui met en évidence le phénomène 100 ans après les faits de guerre ; elle est jugée sans conséquences avérées pour la santé, mais par prudence, il est conseillé aux femmes enceintes et aux nourrissons de ne pas consommer cette eau.

Obus datant de 1914-1918, déposés en bord de parcelle en attente des démineurs

(Chemin des dames-Aisne-Photo JPP)

- les épandages de boues de stations d’épuration peuvent apporter des micropolluants (plastiques… mais aussi des métaux lourds qui ne se dégradent pas et peuvent s’accumuler : cadmium, chrome, cobalt, cuivre, nickel, plomb, zinc). Tant que les taux restent dans des valeurs basses, ils peuvent être considérés comme des oligoéléments pouvant même contribuer aux besoins de la vie dans le sol et des végétaux, au-delà ils deviennent des polluants qu’il faut suivre dans le processus de recyclage des eaux usées et des ordures ménagères ou des boues industrielles. À noter, que certains engrais phosphatés issus de phosphates naturels sont riches en cadmium. Les transferts par ruissèlement correspondent aux substances adsorbées sur les particules d’argiles et entraînées dans les coulées de boue. C’est surtout le phosphore des lisiers qui fait peser les risques les plus importants : eutrophisation de certaines eaux de surface ou littorales.

La règlementation sur la composition des produits organiques épandus en agriculture et l’obligation de déclarer les plans d’épandage visent à sécuriser cet aspect pour lequel il est nécessaire de rester vigilant (norme NFU 44-095).

- Les produits de protection des plantes ou pesticides peuvent également se conserver plus ou moins longtemps dans les sols. Il est difficile de parler d’accumulation, dans la mesure où le sol joue un rôle important sur la dégradation des produits qui peuvent atteindre sa surface : processus physico-chimiques et biodégradation : détoxification par les plantes et les microorganismes du sol. Des études engagées depuis de nombreuses années commencent à produire des informations pour comprendre les phénomènes en jeu et permettent d’affiner les modalités d’emploi de ces produits.